封城日历,郑州21天静默背后的城市韧性密码

2021年7月30日,郑州发布第5号通告,宣布对部分区域实行封控管理,这座千万人口的城市按下了暂停键,从7月30日到8月18日,整整21天的封城期,不仅是一段被疫情切割的时间单元,更成为观察中国城市应急治理的鲜活样本,当我们将目光投向那些官方通报背后的细节,会发现这场"封城抗疫"远非简单的行政指令执行,而是一部由无数普通人共同书写的城市韧性启示录。

一、时间线的多重维度:行政时间与生活时间的错位

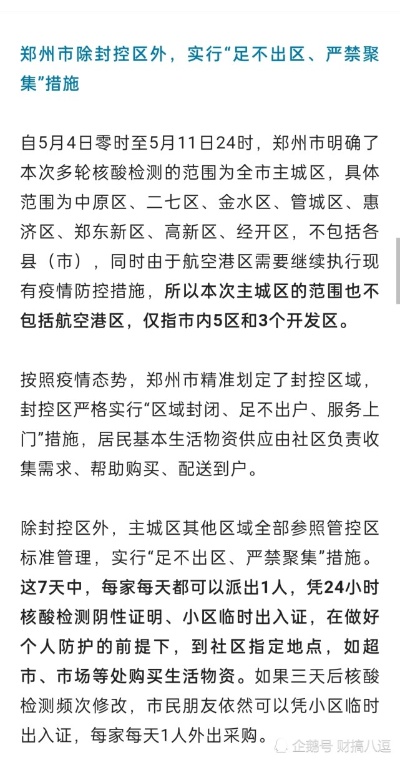

翻开郑州市疫情防控指挥部发布的通告序列,封城时间线看似清晰明确:7月30日二七区部分区域封控,8月1日调整封控区域范围,8月6日全市居民小区闭环管理,8月18日逐步解封...这些精确到小时的行政时间节点,构成了官方叙事的基本框架,然而在微观层面,每个郑州人心中都有一份私人化的封城日历。

金水区某社区书记王丽的记录本上,7月31日凌晨3点的标注格外醒目:"紧急转运第一批密接者",这个时间比官方通报早了半天,却是她记忆中封城的真实起点,而大学教师张明的"封城第一天"要推迟到8月2日——当他发现常去的早餐店突然关门时才意识到事态严重,这种行政时间与感知时间的错位,揭示了危机应对中信息传递的复杂肌理,郑州大学公共管理学院的研究显示,重大公共事件中,民众对措施生效时间的认知平均滞后官方决策12-36小时,这种时滞恰恰是恐慌情绪滋生的温床。

二、数字之外的封城经济学

21天封城造成的直接经济损失达387亿元,这个数字频繁见于各类分析报告,但鲜有人关注到,在这组宏观数据背后,存在着一个精妙的"损失分配算法",市政府通过"三保"机制(保供企业白名单、保通运输绿码、保链协同平台),创造了疫情防控与经济维持的微妙平衡,数据显示,封城期间郑州重点工业企业产能保持正常水平的72%,远高于2020年武汉封城时的41%。

更值得玩味的是城市毛细血管的自我调节,管城区某超市老板李强在封城第三天就组建了"社区团购接龙群",将库存周转率提升至平日的3倍;中原区的小餐馆通过外卖平台转型半成品销售,意外开辟新营收渠道,这些微观主体的自适应行为,构成了城市经济韧性的真正基础,正如诺贝尔经济学奖得主奥斯特罗姆所言:"在面对公共危机时,自组织的治理往往比科层制更富弹性。"

三、空间重构:从物理隔离到情感连接

封城令下发的72小时内,郑州完成了对全市4527个居民小区的物理隔离,围挡、水马、警戒线将城市切割成无数个孤岛,但吊诡的是,这种空间分隔反而催生了新型社会连接,二七区某封控小区发明的"阳台音乐会",通过抖音直播获得230万次观看;郑东新区居民自发组织的"窗户摄影展",用手机记录封城日常并投影到小区空地,这些行为艺术般的集体创作,实现了物理隔离下的情感破壁。

空间社会学家项飙提出的"附近的重建"理论在此得到生动诠释,封城期间,郑州社区团购群的日均互动量激增580%,邻里互助信息占比达67%,许多居民在疫情后访谈中表示:"住了五年不认识对门,封城21天知道了整栋楼的名字。"这种被迫的"空间压缩"意外修复了现代城市中消失的邻里共同体。

四、技术赋能与治理迭代

与2020年武汉封城相比,郑州疫情中数字技术的深度应用呈现质的飞跃,健康码系统在48小时内完成第四次迭代,新增"封控区精准赋码"功能;全市布设的1.2万个智能门磁,实现隔离监管的零接触;无人机配送网络覆盖封控区60%的药品运输需求,这些技术工具不仅提升防控效率,更重塑着城市治理的逻辑。

但技术赋能的另一面是数字鸿沟的凸显,金水区某社区志愿者刘芳的记事本里,记录着帮助27位老人申请健康码的详细步骤,在全民扫码的时代,这些"脱网群体"的困境提醒我们:智慧城市的温度取决于它对最弱势群体的包容度,郑州在封城后期推出的"代扫码"服务,正是对这种治理短板的及时修补。

五、21天后的城市记忆选择

2021年8月18日解封当天,郑州地铁5号线沙口路站摆满鲜花,这里既是悼念"7·20"特大暴雨遇难者的场所,也成为封城记忆的情感地标,城市对创伤记忆的处理方式耐人寻味——官方通报中严格区分暴雨灾害与疫情封城两个事件,但市民的纪念活动却将二者交融,这种记忆的叠合现象,折射出重大公共事件在集体意识中的复杂编码。

如今郑州街头已难觅封城痕迹,但某些改变持续发酵,社区卫生服务中心的核酸检测亭被改造为"邻里服务驿站",曾经的封控卡口志愿者转型为社区网格员,应急状态下的临时协作网络正转化为长效治理资源,这些悄然的制度创新,或许才是21天封城留给城市最宝贵的遗产。

回望2021年郑州封城的21个日夜,它既是中国城市抗疫史上的一个章节,更是一部关于现代都市韧性的启示录,在行政指令与民间智慧的交织中,在技术理性与人情温度的碰撞里,这座城市书写了自己的应急管理密码,当未来某天公共卫生危机再度来临,郑州经验提醒我们:真正的城市韧性不在于铜墙铁壁的防御,而在于每个细胞自我调适的能力;不在于令行禁止的效率,而在于危机中依然能生长出新的连接方式,这或许就是那21天静默期,留给所有城市的思考题。

发表评论