溯源与反思,中国疫情时间线的多维解读

2019年底,一场突如其来的疫情席卷全球,改变了人类社会的运行轨迹,中国作为最早报告新冠病毒病例的国家之一,其疫情时间线一直受到国际社会的广泛关注。"中国什么时候开始疫情"这一问题并非简单的日期追溯,而是涉及病毒溯源、公共卫生应对、国际政治博弈等多重维度的复杂议题,本文将从科学、政策、社会和国际视角,探讨中国疫情的时间线,并分析其背后的深层含义。 一、科学视角:最早的病例报告与病毒溯源 根据世界卫生组织(WHO)和中国官方的报告,2019年12月,武汉市陆续出现多例不明原因肺炎病例,12月31日,武汉市卫健委首次向公众通报了27例"病毒性肺炎"病例,其中部分病例与华南海鲜市场有关联。 2020年1月7日,中国科学家成功分离并鉴定出一种新型冠状病毒(SARS-CoV-2),并于1月12日向全球共享了病毒基因序列,这一举措为全球疫情防控提供了重要科学依据。 关于病毒的起源,目前尚无定论,世界卫生组织在2021年发布的《新冠病毒溯源研究报告》中提出了几种可能性,包括: 自然宿主传播(如蝙蝠→中间宿主→人类) 实验室泄漏假说(尚无直接证据支持) 冷链传播可能性 中国科学家在《柳叶刀》《自然》等国际期刊上发表的研究表明,早期病例并非全部与华南海鲜市场相关,提示病毒可能在更早时间就已存在,一些回溯性研究甚至发现,2019年11月欧洲、南美等地可能存在更早的病毒传播迹象,但尚未形成共识。 二、政策视角:中国的早期应对措施 2019年12月底至2020年1月初,武汉地方政府和医疗机构在病例报告和信息共享方面存在一定的滞后性,1月20日,中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士首次确认新冠病毒存在"人传人"现象,随后中国政府采取了严厉的封锁措施。 1月23日,武汉"封城",这是人类历史上最大规模的公共卫生隔离措施之一,此后,中国在全国范围内实施健康码、大规模核酸检测、方舱医院等防控手段,有效遏制了疫情的早期扩散。 中国在疫情初期的应对措施受到不同评价: 肯定观点:WHO总干事谭德塞称赞中国的防控措施"为全球争取了时间"。 批评观点:部分西方国家指责中国早期信息不透明,导致全球应对滞后。 2020年3月,中国疫情得到初步控制,而欧美国家则进入爆发期,这一时间差使得国际舆论对中国的疫情时间线产生更多争议。 三、社会视角:公众认知与信息传播 1. 早期民间预警与官方通报的差距 2019年12月30日,武汉医生李文亮等8人在社交媒体上发布疫情预警,但被当地警方以"散布谣言"为由训诫,这一事件在2020年2月李文亮因感染去世后引发巨大舆论反响,促使中国政府对疫情信息发布机制进行反思和调整。 2. 公众对疫情时间线的不同理解 在中国国内,公众对疫情开始时间的认知存在差异: - 部分人认为应从2019年12月算起; - 也有人认为应以2020年1月20日(官方确认"人传人")为标志性节点。 这种认知差异反映了信息传播的不对称性,也凸显了公共卫生事件中透明沟通的重要性。 四、国际视角:政治化与地缘博弈 1. "中国责任论"与政治甩锅 2020年,美国特朗普政府多次指责中国"隐瞒疫情",甚至提出"中国病毒"的说法,这种言论加剧了国际社会的对立情绪,也使疫情时间线的讨论变得更加政治化。 2. WHO调查与国际合作困境 2021年,WHO专家组赴武汉开展溯源调查,但由于数据访问限制和政治干扰,调查结果未能完全平息争议,中国呼吁科学、公正的溯源研究,反对将疫情政治化。 五、时间线的多维解读 "中国什么时候开始疫情"这一问题,不能仅从单一时间点回答,而应结合科学、政策、社会和国际关系等多方面因素综合分析。 科学上,最早的病例可追溯至2019年12月,但病毒起源仍需进一步研究。 政策上,中国在初期存在信息滞后,但后续防控措施较为严格。 社会上,公众对疫情时间线的认知受信息透明度影响。 国际上,疫情时间线已成为政治博弈的工具,科学溯源仍面临挑战。 全球应加强合作,推动公正、透明的病毒溯源研究,而非陷入无休止的指责游戏,只有科学、理性地看待疫情时间线,人类才能更好地应对未来的公共卫生危机。**1. 武汉早期病例的出现

**2. 病毒溯源的科学争议

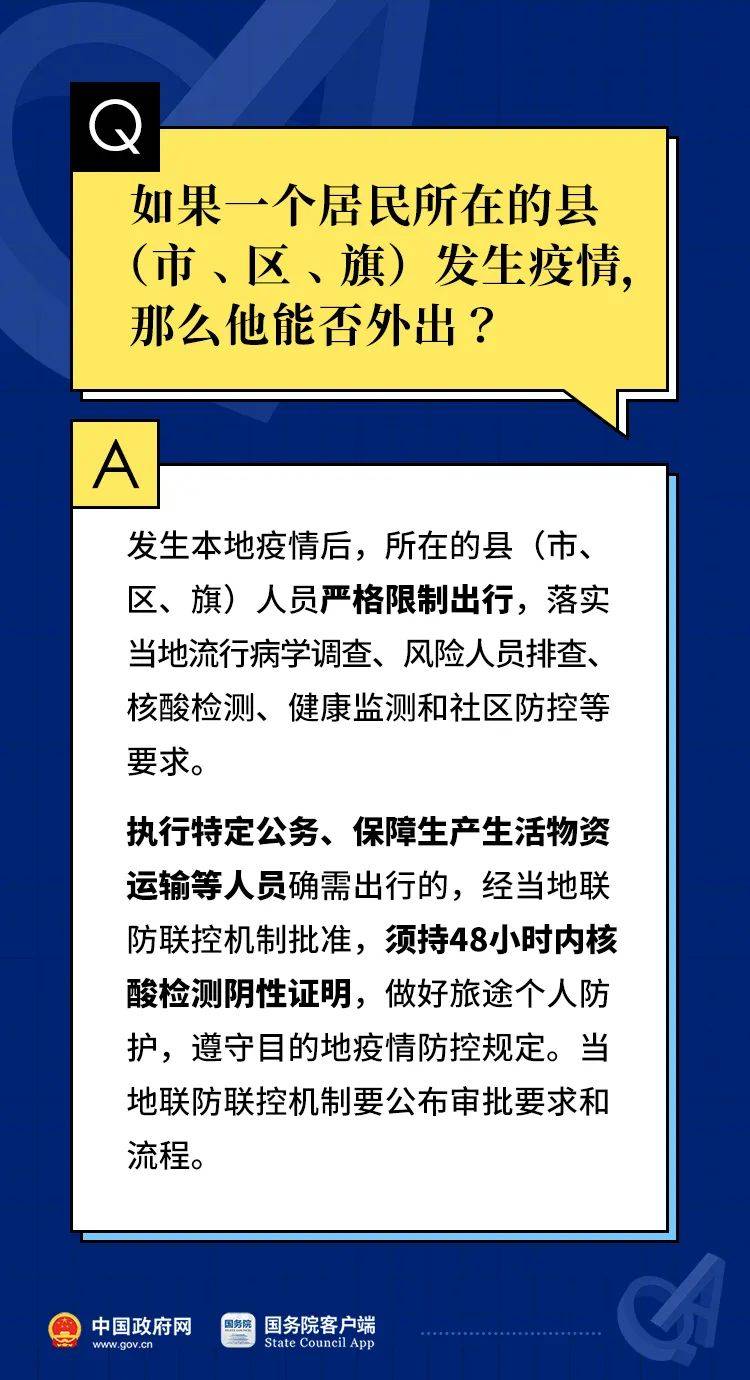

**1. 初期信息通报与国际反应

**2. 国际社会的评价

发表评论