新冠终局,人类与病毒的漫长谈判何时休止?

2023年5月5日,世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成"国际关注的突发公共卫生事件",这一决定被许多媒体解读为"新冠大流行的结束",当我们走进任何一家医院,仍能看到佩戴口罩的医护人员;打开国际旅行网站,某些国家依然保留着疫苗接种证明的要求;在城市的某些角落,快速抗原检测试剂盒仍在药店货架上等待购买,这种矛盾的现实揭示了一个深刻的问题:新冠疫情真的结束了吗?或者说,我们该如何定义一场全球大流行的"结束"?这场人类与新冠病毒的漫长谈判,远未到签署最终协议的时刻。

历史上大流行的终结从未有过清晰的界限,1918年西班牙流感在三年内造成全球约5000万人死亡,但其H1N1病毒株并未消失,而是演变为季节性流感的一部分,同样,2003年的SARS疫情虽然被成功遏制,但人类与冠状病毒的较量才刚刚开始,历史经验告诉我们,大流行往往不会以戏剧性的方式落幕,而是逐渐融入人类的日常生活,成为新的常态,正如美国疾控中心前主任汤姆·弗里登所言:"大流行不会以一声巨响结束,而是以一声呜咽逐渐消退。"这种消退过程充满不确定性,新冠病毒可能像流感病毒一样长期与人类共存,通过不断变异来逃避我们的免疫防御。

从科学角度看,判断疫情结束的标准极为复杂,流行病学家通常关注三个关键指标:病毒的传播率(R0值)、人群免疫水平和医疗系统的应对能力,目前全球范围内,虽然疫苗接种和自然感染已建立起相当的群体免疫,但新冠病毒的变异能力使这一保护不断被削弱,2023年流行的XBB系列变异株就展现出显著的免疫逃逸特性,英国帝国理工学院的建模研究显示,即使有90%的人群具有抗体,高传染性的新变种仍可能导致疫情反弹,更令人担忧的是,病毒在动物宿主(如白尾鹿)中的持续传播,为未来的跨物种传播埋下隐患,这意味着,科学上的"终结"可能需要等待病毒进化趋于稳定,而这可能需要数年甚至更长时间。

社会认知层面的"疫情结束"则呈现出明显的分裂状态,2022年底防疫政策调整后,公众生活快速回归常态;而在日本,直到2023年春季仍保持着室内口罩建议;美国则因政治立场不同而对疫情严重性存在两极看法,这种认知差异导致全球难以形成统一的疫情结束共识,法国社会学家迪迪埃·法桑提出的"风险社会"理论在此刻显得尤为贴切——我们共同面对着病毒威胁,却因文化、价值观差异而采取截然不同的应对策略,社交媒体上的信息过载进一步加剧了这种分裂,使公众对疫情现状的感知变得支离破碎,当一部分人已经将新冠视为普通感冒时,另一部分人仍在为长新冠的后遗症所困扰。

经济层面的复苏同样呈现不均衡态势,国际货币基金组织数据显示,2023年全球经济预计增长2.8%,但发达经济体与低收入国家之间的差距进一步扩大,航空业和旅游业虽迎来报复性反弹,但远程办公的普及使商业地产持续低迷,更深远的影响在于全球供应链的重构,疫情期间暴露的脆弱性促使各国将"安全"置于"效率"之前,这种转变将是长期而不可逆的,诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼指出:"疫情留下的经济伤疤不像身体伤疤那样可见,但它们同样真实存在。"劳动力市场的结构性变化、通胀压力的持续、债务水平的攀升,都将成为后疫情时代长期伴随我们的挑战。

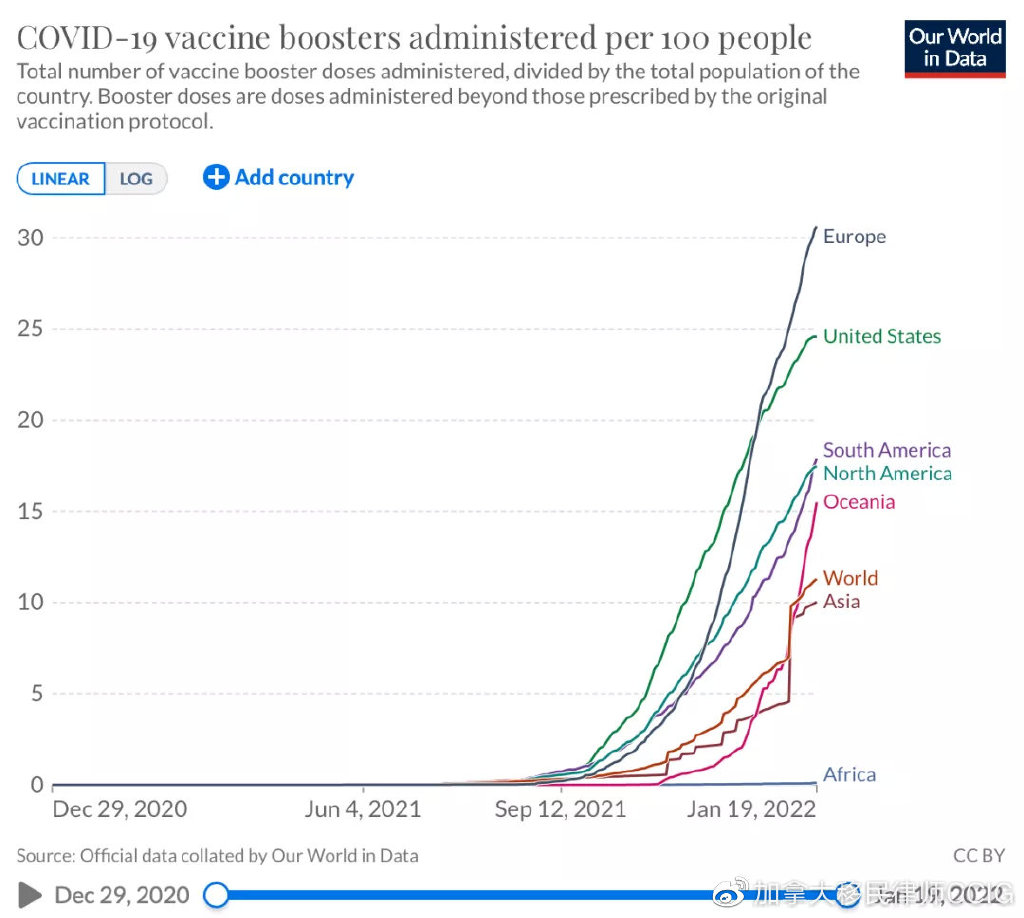

在全球治理层面,新冠暴露了国际卫生合作体系的严重缺陷,疫苗民族主义导致低收入国家接种率长期滞后,病毒监测数据的不透明使全球应对总是慢半拍,虽然世卫组织正在推动《大流行条约》的制定,但各国在主权让渡问题上的分歧使谈判举步维艰,全球公共卫生专家劳里·加勒特警告:"如果我们不利用这次危机改革全球卫生体系,下一次大流行将让我们付出更大代价。"建立有效的病原体监测网络、公平的疫苗分配机制、透明的信息共享平台,这些任务远比宣布"疫情结束"要复杂得多。

面对这种多维度、多层次的终结过程,我们或许应该放弃对明确终点的执着,转而思考如何与不确定性共处,哈佛医学院的威廉·哈内奇教授提出:"大流行的结束不是回到2019年,而是前进到一个更能适应生物威胁的新常态。"这意味着我们需要保留疫情期间培养的某些好习惯——比如生病时自觉佩戴口罩、重视通风系统改善、保持手部卫生,同时也需要改革那些被证明无效的措施,建立更具韧性的公共卫生体系。

在个人层面,疫情留下的心理创伤需要时间愈合,世界卫生组织数据显示,全球焦虑和抑郁患病率在疫情期间增加了25%,即使病毒威胁减弱,许多人仍会保持对人群密集场所的回避,这种行为的改变可能是长期的,英国心理学家大卫·克拉克发现,危机后的心理恢复往往遵循"三分法则":约三分之一的人会迅速恢复;三分之一需要较长时间;剩下的三分之一可能永远无法完全回到从前,认识到这种多样性,对他人和自己保持耐心,或许是后疫情时代最重要的心理素养。

站在2023年的中点回望,我们或许正处在新冠大流行的一个转折点而非终点,病毒仍在传播、变异,但已不再是社会运转的主要障碍;防疫措施大多解除,但某些改变已成为永久遗产;伤痛逐渐平复,但记忆不会轻易消逝,这场人类与病毒的谈判可能永远不会有正式的终局,而是演变为一种新的共存平衡,正如医学史家马克·霍尼斯鲍姆所言:"大流行真正的结束,是当人们不再每天谈论它的时候。"而这一天何时到来,取决于我们如何定义"正常",以及我们愿意为这个新常态付出怎样的代价。

在可预见的未来,新冠病毒将继续考验我们的科学智慧、社会韧性和全球团结,与其追问"疫情何时结束",不如思考"我们学到了什么",这场危机揭示了现代社会的脆弱性,也展现了人类惊人的适应能力,当我们最终翻过新冠这一页时,留下的不应只是病例数字和防疫措施的回忆,更应是对生命价值、社会公平和全球合作的深刻反思,这些教训,才是我们面对未来不可避免的新发传染病时,最宝贵的抗疫资源。

发表评论