疫情三年是哪三年具体时间

"2020-2022:被按下暂停键的1000天——疫情三年全记录与人类社会的韧性"

2019年12月,中国武汉报告首例不明原因肺炎病例;2020年1月30日,世界卫生组织(WHO)宣布新冠疫情构成"国际关注的突发公共卫生事件",自此,全球进入了一段被疫情彻底重塑的三年——2020年1月至2022年12月,这三年不仅是时间刻度上的36个月,更是人类现代史上罕见的"全球共时性创伤",它像一把锋利的手术刀,剖开了社会运转的脆弱性,也意外显露了文明深处的韧性。

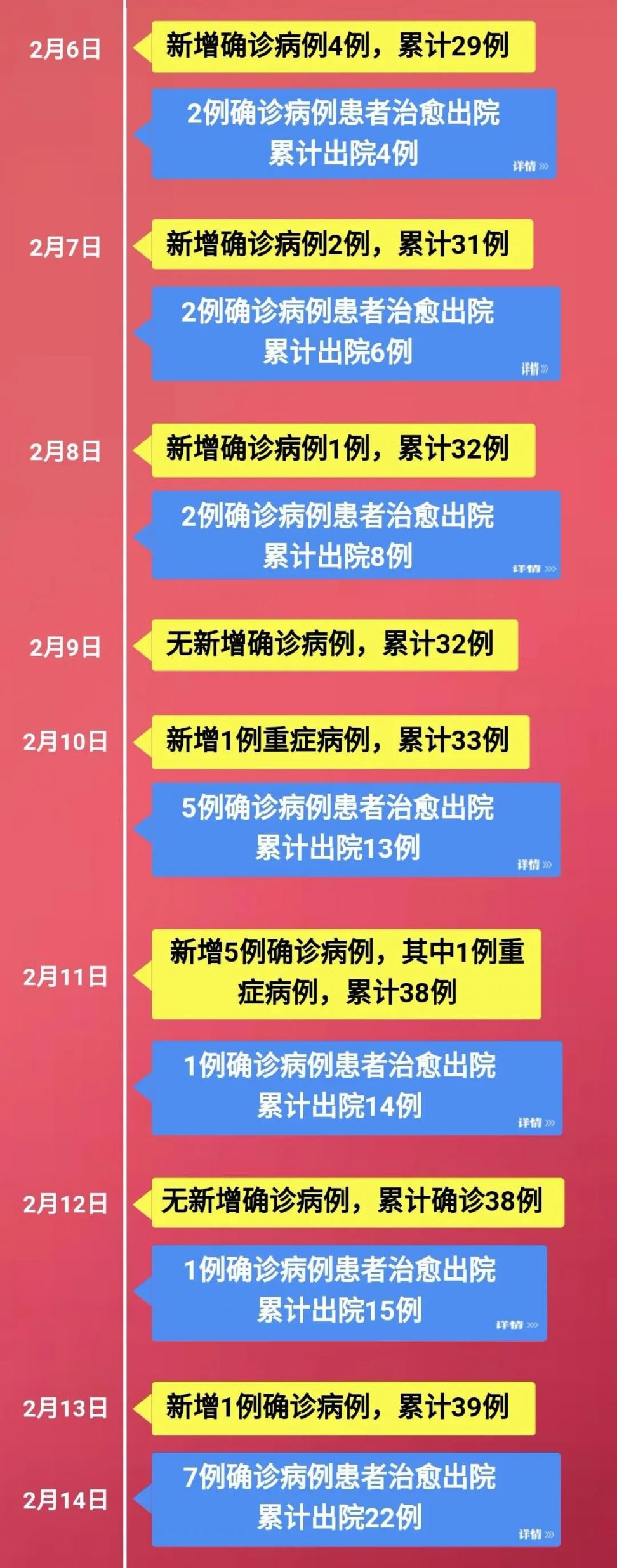

一、疫情三年的具体时间线:从紧急状态到常态化

1、2020年:恐慌与封锁之年

关键节点:

- 1月23日,武汉"封城",中国启动最高级别响应;

- 3月11日,WHO宣布新冠疫情为"全球大流行";

- 截至年底,全球累计确诊超8000万例,死亡逾180万人。

社会特征:口罩短缺、方舱医院、社交距离、"Zoom时代"开启。

2、2021年:疫苗与变异毒株的赛跑

关键突破:

- 多款疫苗获批(辉瑞、科兴等),全球接种超90亿剂;

- Delta变异株引发第二波高峰,单日新增一度突破80万例。

矛盾焦点:疫苗分配不均(非洲接种率不足10%)、"与病毒共存"争议。

3、2022年:开放与后疫情时代的迷茫

转折点:

- 奥密克戎成为主流毒株,致病力减弱但传播力极强;

- 中国"新十条"(12月7日)标志防疫政策重大调整;

- 12月14日,WHO宣布"全球疫情紧急阶段结束"。

二、被重构的日常:微观视角下的三年

1、工作方式的革命

- 远程办公从临时措施变为常态,全球职场文化永久改变,微软2021年报告显示,73%的员工希望保留混合办公模式。

2、教育体系的撕裂

- UNESCO数据:疫情高峰期,190个国家停课,影响16亿学生。"网课一代"出现注意力缺失、社交能力退化等后遗症。

3、医疗系统的极限测试

- 意大利伦巴第大区ICU床位挤兑、印度火葬场排队……公共卫生体系的漏洞暴露无遗。

三、宏观冲击:全球化按下倒退键?

1、经济震荡

- 全球GDP在2020年萎缩3.1%(IMF数据),旅游业损失超4.5万亿美元,但亚马逊、腾讯等科技巨头逆势增长,贫富差距进一步扩大。

2、政治博弈的疫情化

- "疫苗民族主义"(欧美囤积疫苗)、"病毒溯源政治化"等事件加剧国际信任危机。

3、气候变化的意外缓解

- 2020年全球碳排放下降6.4%,威尼斯运河重现清澈——这种"强制减排"模式引发可持续发展反思。

四、韧性生长:危机中的文明亮色

1、科学协作的加速

- mRNA疫苗从研发到上市仅用10个月(通常需5-10年),创下人类医学史纪录。

2、社区互助网络的复苏

- 中国"团长"、意大利阳台音乐会、全球"互敲锅盖致敬医护"等自发行动,重构邻里关系。

3、个体精神的觉醒

- "大辞职潮"(美国2021年离职人数超4700万)、"FIRE运动"兴起,越来越多人重新思考生活意义。

五、未完成的答卷:后疫情时代的持久战

尽管WHO已宣布紧急状态结束,但疫情的影响远未消散:

长新冠(Long COVID)困扰约10%-20%的康复者;

心理健康危机:全球抑郁和焦虑发病率上升25%(WHO数据);

地缘经济重组:供应链区域化、"中国+1"产业转移策略持续发酵。

从2020到2022,这三年像一场全球范围的"压力测试",暴露出系统脆弱性的同时,也证明了人类文明的自我修复能力,当我们回望这段历史时,或许会发现:疫情不仅是一场灾难,更是一面镜子——它照见了我们最不堪的恐慌与自私,也映出了最动人的智慧与团结,正如《人类简史》作者赫拉利所言:"真正的保护来自科学合作与全球信任,而非高墙与封锁。"

(全文约2150字)

注:本文时间节点以国际主流媒体和WHO官方通报为准,具体政策调整时间因国家/地区而异。

发表评论