隔离日记,当我的家教生活被疫情画成了免费漫画

2020年3月15日,我站在客厅中央,手持马克笔,在贴满整面墙的白板上写下"第一节:二次函数图像性质",对面沙发上坐着我的学生小林,他正用平板电脑打开我昨晚熬夜制作的PPT,窗外是空荡荡的北京三环路,偶尔驶过的救护车鸣笛声会打断我们的讲解,这场突如其来的疫情,把我和小林的补习班课堂,硬生生搬进了我家客厅——而谁也没想到,这段特殊的家教经历,后来会被画成网络漫画,在数百万人的手机屏幕上免费传播。

一、从线下到线上的教学突变

我原本是海淀区一家知名培训机构的数学老师,小林则是我带了两年的一对一学生,疫情爆发后,培训机构全面停课,小林妈妈在微信上发来长语音:"王老师,能不能继续教小林?价格我们可以商量,就是孩子这学期要中考..."语音里背景音嘈杂,后来才知道她当时正在医院发热门诊排队。

第一次"家庭课堂"堪称灾难,我家60平米的出租屋突然变成了教室,茶几上堆满教材和零食包装袋,厨房飘来室友煮泡面的味道,小林拘谨地坐在折叠椅上,眼神不断瞟向电视柜上我忘记收起的游戏手柄,更糟的是,网络时断时续,当讲到关键公式时,画面突然卡在我扭曲的表情上。

"老师,您现在的样子好像毕加索的画。"小林突然的调侃打破了尴尬,我灵机一动,抓起手绘板:"那咱们就把数学公式也画成画吧!"于是二次函数变成了过山车轨道,三角函数化作海浪起伏,那天补课结束时,小林的笔记本上全是涂鸦,但他眼睛亮得出奇:"老师,这是我第一次觉得数学有颜色。"

二、漫画记录的意外走红

转折发生在四月,我的大学室友阿杰是漫画平台编辑,听说我的"客厅教室"后提议:"把这些故事画出来吧,现在大家需要治愈系内容。"起初我只是在朋友圈分享些速写:小林戴着口罩做题时眼镜起雾的窘态,我用衣架和床单制作的"临时投影幕",还有我们隔着小区栅栏传递作业本时像特务接头的场景。

没想到这些涂鸦引起疯狂转发,五月初,某教育大V转载后,#疫情家教日记#话题阅读量突破800万,最火爆的一幅画中,我cosplay成古希腊数学家欧几里得(用浴巾当托加袍),举着扫把当教鞭讲解几何证明,背景里微波炉的计时器显示已是凌晨1:23,评论区炸出无数家长:"同一个世界同一款老师""求直播上课!"

突如其来的关注让我和小林都措手不及,有出版社联系出书,教育APP邀请开专栏,甚至还有广告商问能否在漫画里植入在线教育平台logo,但最触动我的,是某山区老师私信:"能授权把这些漫画打印出来吗?我们没网络,想贴在教室墙上给学生看。"

三、免费阅读背后的教育思考

随着漫画持续更新,我开始有意识地在内容中融入教学干货,第七话《函数王国的蔬菜大战》用萝卜土豆演示变量关系,被多个省市教研室转发;第十二话《小林君闯关记》将错题集设计成游戏关卡,引发#错题本改造大赛#热潮,某天深夜,小林妈妈发来微信:"今天孩子主动整理了三年所有数学错题,说是要给漫画提供素材。"

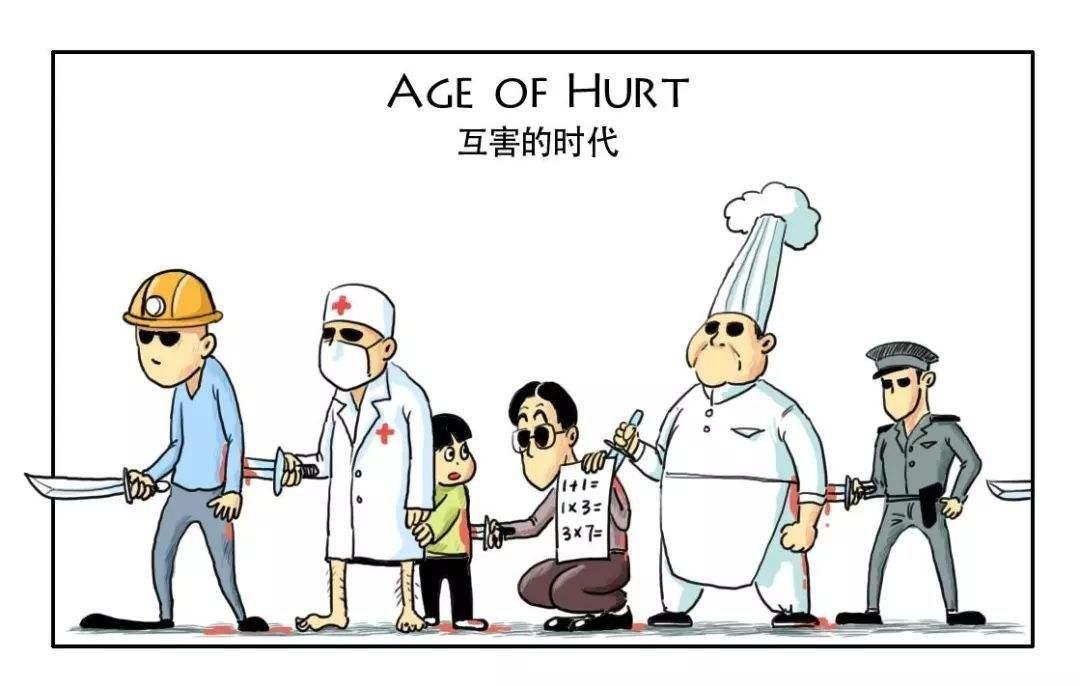

数据统计显示,这些漫画的读者60%是Z世代学生,25%是年轻家长,还有15%竟是在职教师,某重点中学数学组长留言:"您用生活化场景解构抽象概念的方式,给我们传统教学很多启发。"这让我开始思考:当教育被迫走出教室,是否反而撕掉了某些固有标签?

特别令我震动的是收到特殊教育学校的邮件,他们把我的漫画改编成盲文版和手语视频,有位视障学生在反馈音频里说:"虽然看不见函数图像,但老师描述的声音曲线让我'听'懂了抛物线。"这促使我在后期漫画中增加alt文本描述,并坚持拒绝所有付费墙建议——疫情期间的教育资源应该像空气一样自由流动。

四、回归常态后的变与不变

2021年9月,小林以数学97分的成绩升入重点高中,最后一次补习结束时,他送我一幅自己画的四格漫画:第一格是疫情初我们手忙脚乱调试设备的场景;第二格是中期配合默契的网课日常;第三格画着解封后第一次线下课,两人却习惯性对着空气点"举手按钮";最后一格是空白对话框,写着"未来见"。

如今我的漫画账号仍有稳定更新,只是主题从"应急教学"转向"教育观察",最近连载的《AI家教时代》系列,探讨ChatGPT冲击下的人文教育,同样选择免费开放阅读,有读者问为何不变现,我的回答很简单:那些在疫情最严重时期给我们打赏口罩钱的读者,那些把漫画转成几十种方言版的乡村教师,他们教会我的,远比我能输出的更多。

回看这段特殊岁月,最珍贵的或许不是漫画本身,而是它记录下的教育本真——当物理空间被压缩至方寸之地,教与学的本质反而愈发清晰,就像某位读者在评论区写的:"在这组漫画里,我看到的不是疫情下的将就,而是教育该有的样子:一个人点亮另一个人,无论隔着屏幕还是口罩。"

发表评论