疫情启示录,中国抗疫之路的时间维度与精神厚度

2020年1月23日,武汉封城,这个日期像一道闪电划破中国社会的集体记忆,成为无数人心中无法磨灭的时间坐标,当我们追问"中国的疫情什么时候开始"时,答案远非一个简单的时间点可以概括,疫情在中国的演进是一部交织着科学认知、社会动员与文化韧性的宏大叙事,它既关乎病毒溯源的技术问题,更折射出一个文明古国面对突发公共卫生事件的应对智慧与精神高度。

时间的第一重维度:科学认知的渐进性

从流行病学视角看,中国疫情的时间起点存在多个标志性节点,2019年12月27日,湖北省中西医结合医院呼吸与重症医学科主任张继先首次报告不明原因肺炎病例;12月31日,武汉市卫健委发布首份官方通报;2020年1月7日,中国科学家成功分离新型冠状病毒毒株;1月20日,国家卫健委确认新冠病毒"人传人"特征,这一系列科学发现的时间链条,展现了人类认知新型病毒的客观规律——从模糊到清晰,从怀疑到确认的渐进过程。

值得注意的是,中国科学家在疫情初期就展现出令人瞩目的专业能力,1月11日,中国向世界卫生组织分享了新冠病毒全基因组序列,为全球抗疫提供了关键科学基础,这种开放共享的科学精神,打破了以往疫情信息可能被封锁的刻板印象,科学认知的时间维度告诉我们,对疫情"开始"的理解必须尊重专业判断的客观规律,任何简单化的"零号病人"追索都可能陷入认知误区。

时间的第二重维度:制度动员的迅捷性

当我们将目光转向社会应对层面,中国抗疫展现出截然不同的时间节奏,从1月23日武汉封城到全国31个省市自治区启动重大突发公共卫生事件一级响应,仅用了三天时间;火神山医院从设计到交付使用仅耗时10天;全国4.2万名医务人员驰援湖北的行动在两周内完成,这种"中国速度"创造了人类抗击大规模传染病的历史记录,其背后是一套成熟的国家应急管理体系在高效运转。

与2003年SARS疫情相比,中国此次应对表现出质的飞跃,基于数字技术的健康码系统、千万人口城市的全员核酸检测能力、覆盖城乡的网格化管理机制,这些创新实践重构了公共卫生事件响应的时间标准,在这个维度上,中国疫情的"开始"也是一场国家治理能力现代化"压力测试"的开始,其结果重新定义了大规模疫情防控的可能性边界。

时间的第三重维度:文化心理的调适期

在个体生活层面,疫情开始的时间点呈现出更加多元的面貌,对武汉市民而言,可能是封城令下达的那个凌晨;对外地务工者来说,可能是春节返乡道路被封的那一刻;对学生群体,或许是接到线上教学通知的瞬间,这种主观体验的差异性,构成了疫情社会记忆的丰富光谱。

中国人民在适应"疫情时间"的过程中展现出惊人的心理韧性,口罩从临时防护品变为日常必需品,社交距离从强制要求内化为自觉习惯,云办公、线上教学等新生活方式迅速普及,这种集体调适的速度与深度,既源于中国传统文化中"居安思危"的智慧,也得益于改革开放培育的变革适应能力,当西方社会还在争论"自由与安全"的二元对立时,中国社会已经形成了"责任共同体"的文化共识。

时间的第四重维度:全球抗疫的坐标系

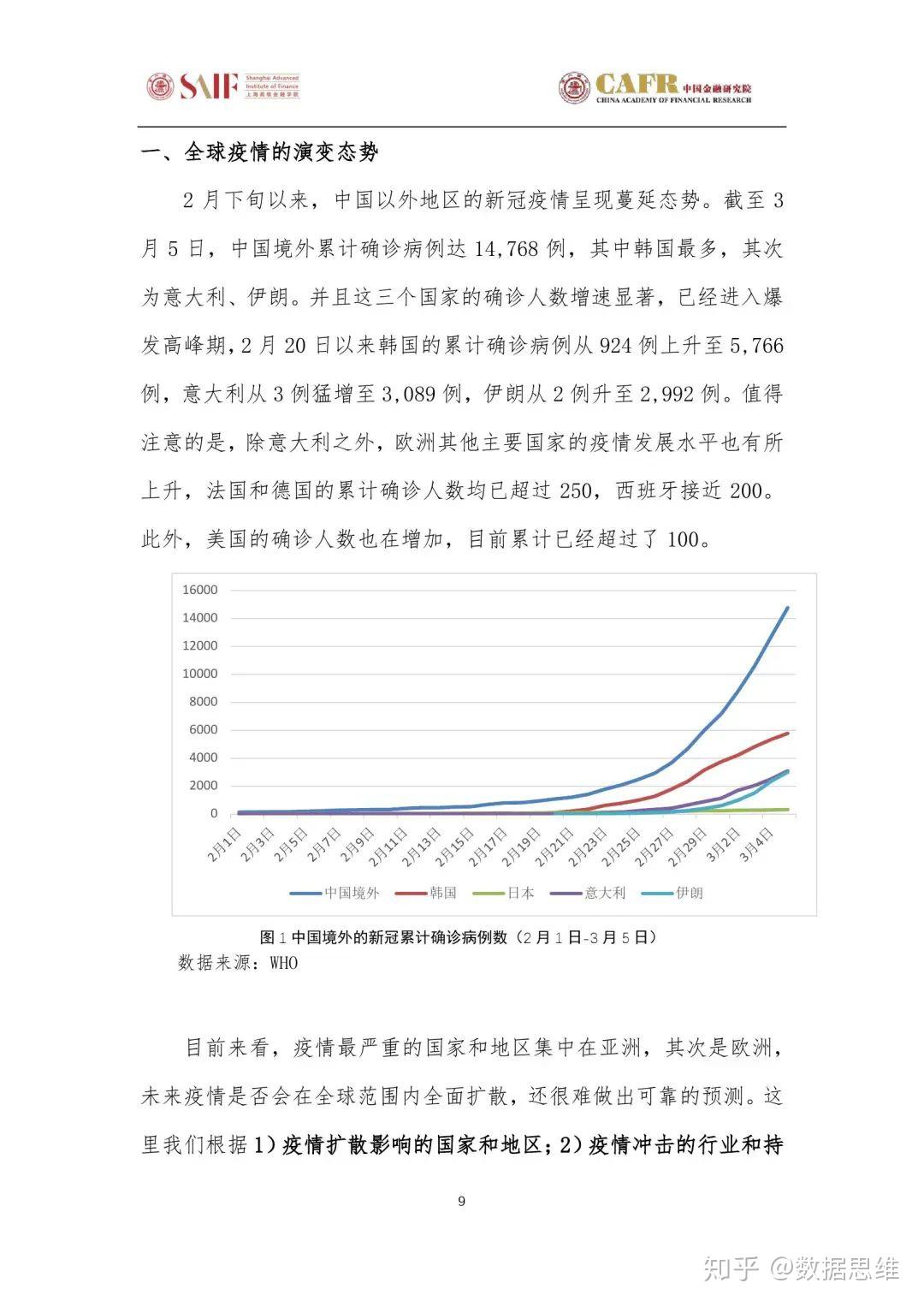

将中国疫情置于全球视野下,其时间意义更为复杂,世界卫生组织1月30日宣布新冠疫情构成"国际关注的突发公共卫生事件"时,中国境外病例仅占全球报告的1%;到3月中旬,中国新增病例降至个位数时,全球大流行才真正开始,这种时间差使中国既成为首个遭受疫情冲击的国家,也意外地成为首个走出疫情阴霾的主要经济体。

中国抗疫为世界赢得的时间窗口和提供的经验借鉴,构成了特殊的历史贡献,第一时间分享病毒基因序列、及时公布诊疗方案、积极组织专家国际交流,这些行动重塑了全球公共卫生治理中的中国角色,当某些国家忙于寻找"替罪羊"时,中国已向150多个国家和国际组织提供抗疫援助,这种时间选择上的差异,本质上是人类命运共同体理念的生动实践。

超越时间:疫情启示的精神遗产

站在2023年回望,追问"中国疫情什么时候开始"已不仅是历史考据,更成为思考未来的一次精神巡礼,疫情考验下,中国社会展现出三个维度的精神成长:在科学认知上更加理性成熟,不再神化或妖魔化任何一种解决方案;在社会治理上更加注重精准与平衡,探索动态清零与经济社会发展的最优解;在全球角色上更加自信担当,既维护国家利益又履行国际责任。

这场疫情终将在医学上结束,但它留给中国的时间记忆与精神遗产将长久存在,从最初对病毒起源的困惑,到抗疫实践的探索,再到后疫情时代的反思,中国人对时间的理解获得了新的深度——不仅是线性流逝的刻度,更是文明韧性的见证,在这个意义上,中国疫情的"开始"恰恰是一个古老文明在现代性考验中重新发现自我、定义未来的精神起点。

发表评论