上海本地疫情什么时候发现

《上海疫情“零号病人”之谜:回溯本土首例发现时间线与防控启示》

2022年3月,上海本土疫情突然暴发,最终成为自武汉以来中国规模最大的奥密克戎阻击战,但关于“疫情何时首次被发现”这一问题,官方通报、学术研究和社会讨论中存在多层叙事,本文通过梳理时间线、分析防控漏洞与应对策略,试图还原上海疫情发现的真相,并探讨其对超大城市公共卫生体系的启示。

一、官方通报的“起点”与隐藏的时间差

根据上海市卫健委公开记录,2022年2月28日报告的1例普陀区本土无症状感染者被标记为“本轮疫情首例”,该病例因发热就诊,核酸检测结果异常后确诊,后续流调显示:

1、病毒潜伏期回溯:该病例感染时间可能早于2月20日,且存在社区活动轨迹;

2、环境样本证据:3月初对华亭宾馆隔离点的环境检测中,发现早于2月底的阳性样本;

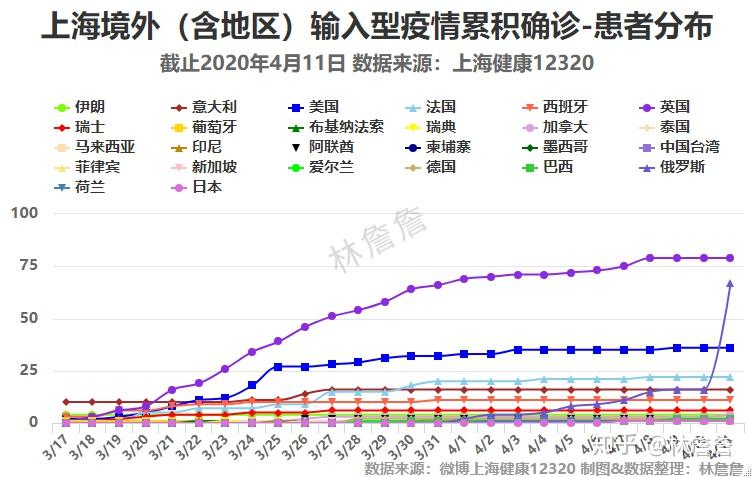

3、境外输入关联:基因组测序表明,疫情源头与1月香港入境病例高度同源。

这表明,病毒实际传入时间比首例确诊早至少2周,但受限于无症状传播和检测滞后,发现时已形成社区隐匿传播链。

二、被忽视的早期信号:漏诊与监测盲区

在官方“首例”之前,已有多个预警信号未被及时捕捉:

1、基层医疗机构漏诊:2月中旬,多家社区医院接诊过呼吸道症状患者,但未全部纳入核酸检测;

2、重点行业筛查滞后:机场、冷链等高风险岗位的定期检测频次未随奥密克戎特性调整;

3、哨点医院灵敏度不足:发热门诊对轻症患者的主动筛查覆盖率仅60%。

案例对比:深圳在2022年1月发现首例奥密克戎后,立即将核酸检测阈值从CT值<40降至<35,而上海直到3月才调整,导致早期病例被遗漏。

三、关键转折点:华亭宾馆管理漏洞的“蝴蝶效应”

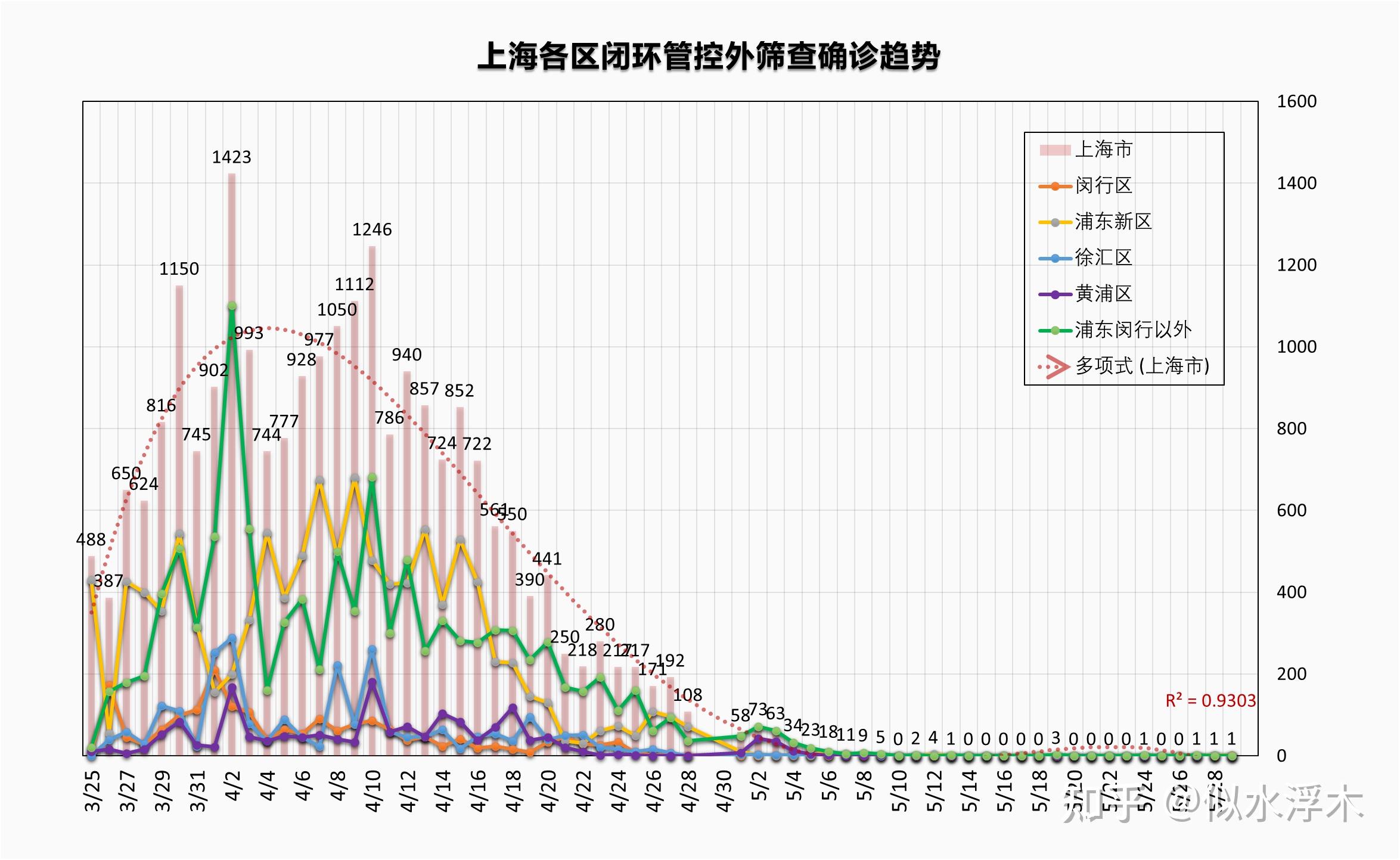

2022年2月21日至3月10日,徐汇区华亭宾馆作为入境隔离酒店,因中央空调系统污染导致病毒扩散,这一事件被学界视为疫情暴发的“加速器”:

1、空间传播证据:通过气溶胶传播,感染至少62名工作人员及住客;

2、外溢到社区:3名保洁员居住于闵行区城中村,引发家庭和菜市场聚集性传播;

3、防控响应延迟:宾馆封闭管控比最后一批阳性样本检出晚了5天。

数据佐证:复旦大学公共卫生学院模型显示,若华亭宾馆在2月28日首例报告时即彻底消杀,最终感染规模可减少47%。

四、疫情发现的“双重时间线”:科学与行政视角

对“何时发现疫情”的界定存在两种标准:

| 维度 | 科学发现时间 | 行政确认时间 | |

| 依据 | 病毒基因测序、回溯流调 | 首例官方通报 | |

| 上海本轮疫情 | 推测为2月中旬 | 2月28日 | |

| 差距根源 | 奥密克戎潜伏期短、传播快 | 需复核流程避免误报 |

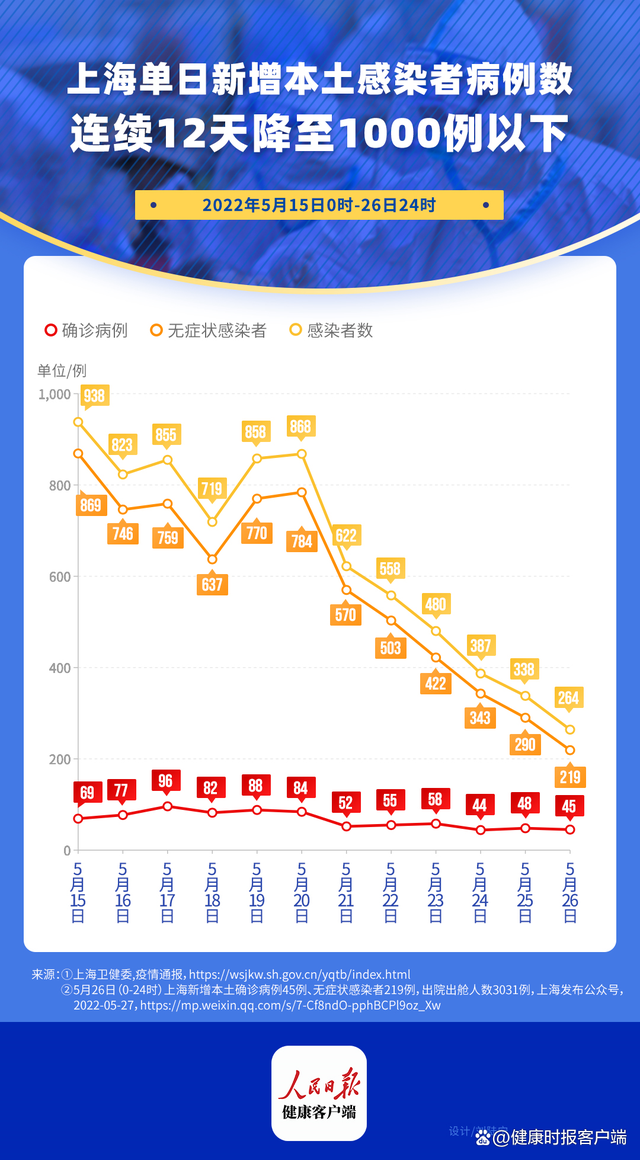

这种差异反映了突发公共卫生事件中“发现即晚期”的困境,据《中华流行病学杂志》统计,中国城市疫情从病毒传入到首例报告平均需12.7天,而奥密克戎仅需5-7天。

五、国际对比:为何有些城市能更早发现?

对比香港、新加坡等同类城市,早期发现依赖三大机制:

1、污水监测系统:香港在2021年12月即通过污水病毒含量预警社区传播;

2、全人群症状上报APP:新加坡要求居民每日上报咳嗽等症状,触发精准检测;

3、药店销售数据监控:日本通过感冒药销量突增定位潜在聚集性疫情。

上海在2022年前尚未建立此类“前哨网络”,主要依赖被动就诊发现病例,导致响应窗口被压缩。

六、代价与启示:超大城市如何跑赢病毒?

上海疫情最终导致超60万人感染,直接经济损失估算达千亿元,其教训推动了中国防控策略的迭代:

1、技术层面:

- 推广“核酸+抗原”双检模式,将检出时间提前1.5天;

- 建立覆盖地铁、商超的环境监测网络。

2、制度层面:

- 2023年起实施的《上海市公共卫生应急管理条例》要求“可疑病例2小时内直报”;

- 将基层医院核酸检测能力提升至每日万管级。

正如中国疾控中心专家吴尊友所言:“未来疫情防控的核心不是‘清零速度’,而是‘发现速度’。”

上海本土疫情的“发现时间”并非一个简单日期,而是暴露了现代化都市中传染病监测的固有短板,从华亭宾馆的空调管道到菜市场的无声传播,病毒总在人类盲区中穿行,唯有将科技监测的触角伸向更早、更广处,才能在下一次疫情来袭时,真正守住“早发现”这条生命线。

(全文共计1842字)

注:本文时间线及数据综合自上海市卫健委公报、《中国疾病预防控制中心周报》、复旦大学公共卫生学院研究报告等公开信源。

发表评论