2020,人类文明的免疫测试——疫情爆发背后的文明韧性考察

2020年1月23日,武汉封城的消息震惊世界,这个日期从此成为全球集体记忆的分水岭,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的爆发,不仅是一场公共卫生危机,更成为检验现代文明韧性的特殊"压力测试",当我们追问"疫情哪一年爆发"时,表面上是确认一个时间节点,实质上是在寻找理解这场世纪大疫的历史坐标,回望这场始于2020年的全球灾难,我们会发现它恰如一面多棱镜,折射出人类社会的脆弱与坚韧、分裂与团结、停滞与创新。

一、时间节点的多重隐喻:2020年的断裂与延续

公元2020年,这个在人类纪年史上原本平凡的年份,因疫情的爆发获得了特殊的历史重量,世界卫生组织于2020年1月30日宣布新冠疫情构成"国际关注的突发公共卫生事件",3月11日进一步定性为"全球大流行",但疫情爆发的时间意义远超出简单的纪年功能——它标志着全球化高歌猛进时代的突然中断,也预示着人类社会运行方式的深刻转型。

在技术层面,2020年代表了数字文明的临界点,当物理接触成为潜在威胁,数字技术从生活辅助迅速转变为生存必需,中国在疫情初期推出的"健康码"系统,短短两周内覆盖超过10亿人口,这种技术应用的规模和速度史无前例,全球视频会议软件Zoom的日活跃用户从2019年12月的1000万飙升至2020年4月的3亿,这种指数级增长揭示了社会适应危机的惊人弹性。

在社会心理层面,2020年重塑了人类对风险的集体认知,盖洛普全球调查显示,疫情爆发后全球焦虑水平上升了约30%,这种心理变化直接影响了消费模式、社交习惯甚至生育意愿,日本"孤独死"现象的加剧、欧美反疫苗运动的兴起、全球生育率的普遍下滑,这些看似分散的社会现象,都源于2020年那个特殊的爆发点。

二、文明免疫系统的压力测试:比较视野下的抗疫实践

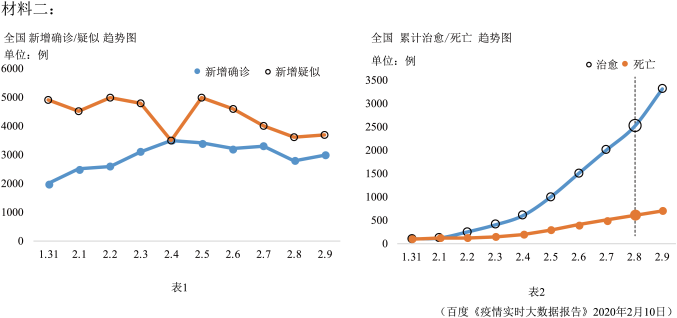

疫情爆发如同一场突如其来的文明体检,各国不同的应对策略实际上反映了深层的文化基因和政治体制差异,中国采取的"动态清零"政策在初期有效控制了病毒传播,根据《柳叶刀》研究估计避免了约150万死亡病例,这种高度组织化的应对方式,体现了儒家文化圈对集体主义的重视和高效行政体系的动员能力。

与此形成对比的是瑞典的"群体免疫"策略,这种基于个人责任和社会信任的模式在初期导致较高死亡率,但长期来看形成了相对稳定的免疫屏障,而韩国将2003年抗击SARS的经验制度化为"传染病应对体系",通过大规模检测和接触者追踪控制疫情,展示了技术治理的效能,这些差异化的抗疫路径,本质上都是不同文明免疫系统面对病毒侵袭的本能反应。

医疗资源的分配更成为检验社会价值观的试金石,意大利疫情爆发初期,医生被迫在呼吸机不足的情况下做出"选择性救治"的痛苦决定;而中国在武汉迅速建成火神山、雷神山医院,创造了"基建奇迹",美国则出现了富人优先获得检测的特权现象,《纽约时报》调查显示疫情前三个月,高收入社区的检测率是低收入社区的两倍,这些现实暴露了不同社会在危机中的公平底线。

非常态下的常态创造:社会自组织奇迹

疫情爆发后最令人惊叹的,或许不是政府层面的应对,而是民间社会展现的强大自组织能力,武汉封城期间,普通市民自发组建的志愿者车队累计行驶超过100万公里,运送医护人员和物资;餐饮店老板24小时为医务人员供餐,形成"热链供应"网络,这些微观层面的互助行为,构成了抗击疫情的毛细血管网络。

全球开源社区的反应同样迅速,2020年2月,中国科学家第一时间公开病毒基因序列后,全球超过30个团队立即启动疫苗研发,通常需要数年的疫苗开发流程被压缩至数月,辉瑞-BioNTech疫苗从概念到批准仅用了210天,知识共享的伦理在这场危机中得到了前所未有的彰显——60多家制药企业组成的联盟承诺公平分配疫苗,尽管这一承诺后来面临严峻挑战。

教育领域的适应性创新尤为突出,联合国教科文组织数据显示,疫情高峰期全球超过190个国家实施学校关闭,影响近16亿学生,面对这场史上最大规模的教育中断,中国在两周内搭建起覆盖全国中小学的在线教育平台,印度则利用电视和广播为偏远地区学生提供"无网络教育",这些非常规解决方案,重新定义了教育的可能边界。

创伤后的集体记忆:疫情叙事的多声部合唱

疫情爆发的2020年正在形成多元的历史记忆,在意大利贝加莫,因死亡人数过多而用军车运送棺材的画面成为国民创伤记忆;在英国,首相约翰逊住进重症监护室的事实打破了某些阶层对病毒"选择性攻击"的幻觉;在印度恒河畔出现的集体火葬场景,则揭示了全球公共卫生资源分配的残酷不平等。

不同群体的记忆维度存在显著差异,对医护人员而言,2020年是ICU超负荷运转和防护装备短缺的噩梦;对教师而言,是学习如何在虚拟课堂维持学生注意力的挑战之年;对艺术家而言,则是文化场所关闭与创作自由受限的困顿时期,法国社会学家迪迪埃·法桑提出的"例外状态常态化"概念,精准描述了这种集体心理调适过程。

数字记忆的保存方式也发生了革命性变化,美国国会图书馆启动"新冠记忆项目",收集普通人的疫情日记;中国国家档案馆征集抗疫实物资料超过10万件;意大利米兰的二十世纪博物馆将呼吸机纳入馆藏,这些举动表明,人类已经意识到2020年爆发的疫情不仅是医学事件,更是需要被多维记录的文化现象。

后疫情时代的文明疫苗:从危机中获得的抗体

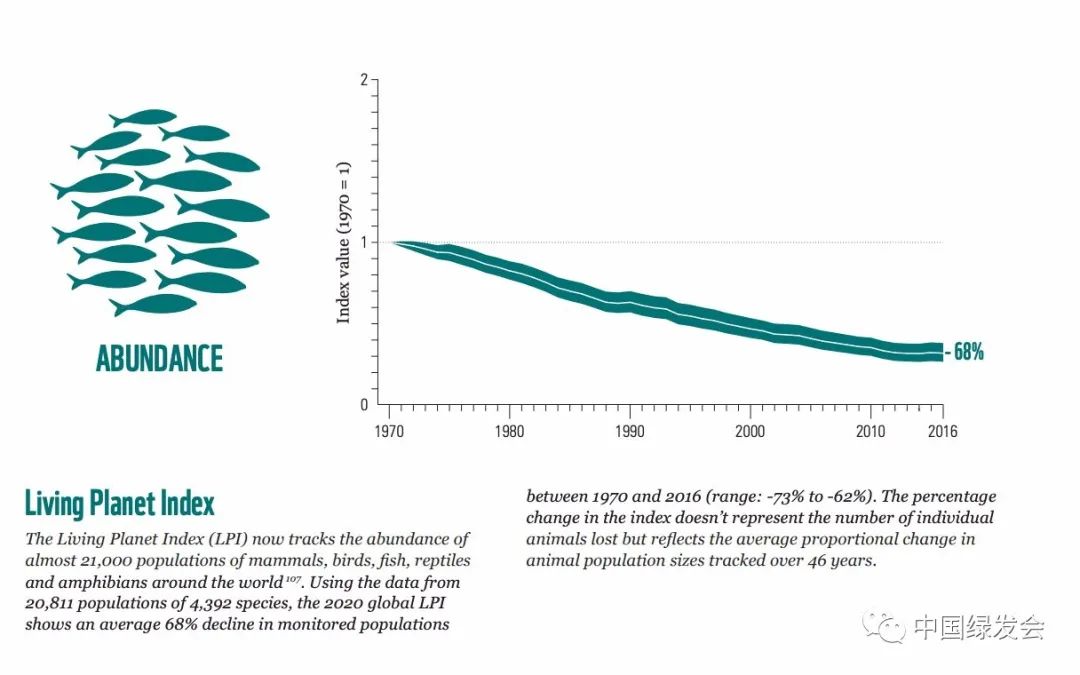

疫情爆发的2020年留给人类最宝贵的遗产,或许是提前暴露了文明的脆弱点,使我们有机会在下次危机前接种"社会疫苗",全球供应链的脆弱性促使各国重新审视产业自主——日本拨款2200亿日元资助企业将生产线撤回国内,欧盟将药品自主列为战略优先,这种"预防性本土化"可视为对全球化过度延伸的免疫反应。

在公共卫生领域,曾经被边缘化的防疫措施成为常态化存在,新加坡将体温监测和通风标准永久纳入建筑规范,中国将"发热门诊"建设纳入各级医院标配,国际航空运输协会推动"旅行健康通行证"标准化,这些制度创新相当于给社会机体注入了长效抗体。

更具深远影响的是思维方式的免疫升级,牛津大学"我们的世界在数据"项目显示,全球民众对科学家的信任度平均上升了15个百分点,这种证据导向的思维模式是抵御信息疫情的重要免疫力,而公民对政府透明度的要求提高、对企业社会责任的期待增强,都标志着社会免疫系统的自我升级。

站在2023年回望疫情爆发的2020年,我们看到的不仅是一个时间标记,更是人类文明演进的特殊节点,这场疫情如同一次全文明的压力测试,既暴露了血管中的栓塞和器官的病变,也展现了惊人的自我修复能力,当未来历史学家书写这场大流行时,2020年或许会被视为人类集体学习与病毒共存的启蒙之年——我们付出了惨痛学费,但获得了无价的生存智慧,在可预见的未来,病毒变异与科技进步的赛跑仍将继续,但2020年教会人类的最重要一课是:文明的韧性不在于永不跌倒,而在于每次跌倒后都能以更明智的方式站起来。

发表评论