北京疫情溯源,从零星病例到常态化防控的历程

新冠疫情自2019年底暴发以来,已深刻影响了全球社会,作为中国的首都和政治、经济、文化中心,北京的疫情发展备受关注,许多市民和网友都曾发出疑问:“北京疫情什么时候有的啊?”北京的疫情并非突然出现,而是经历了从零星输入病例到局部暴发,再到常态化防控的演变过程,本文将回顾北京疫情的关键时间节点,分析其发展特点,并探讨疫情防控的经验与挑战。 一、北京疫情的初始阶段(2020年初) 北京的第一例新冠肺炎确诊病例出现在2020年1月20日,患者是一位从武汉返京的55岁男性,当时,武汉疫情已引起全国关注,而北京作为重要的交通枢纽,很快成为防控重点。 2020年1月23日,武汉“封城”,北京随即加强了对来自湖北人员的排查,1月24日,北京市启动突发公共卫生事件一级响应,关闭景区、取消大型活动,并呼吁市民减少外出。 在2020年1月至3月期间,北京的疫情以输入性病例为主,主要来自湖北及其他疫情严重地区,由于早期防控较为严格,北京并未出现大规模社区传播。 二、新发地市场聚集性疫情(2020年6月) 2020年6月11日,北京在连续56天无新增本土病例后,突然报告一例本土确诊病例,随后,疫情迅速与新发地农产品批发市场关联,该市场是北京最大的农副产品交易中心,每日人流量巨大。 经流行病学调查,病毒可能通过冷链食品或境外输入人员传播,北京市迅速采取行动: 封闭新发地市场,并对周边社区实施严格管控。 大规模核酸检测,6月11日至7月2日,北京完成超过1100万人次的检测。 精准防控,仅对高风险地区采取封闭管理,而非全城封锁。 此次疫情共导致335例确诊病例,但在三周内得到有效控制,未造成全国性扩散,这一案例成为国内“精准防控”的典范。 三、2021年以来的零星散发疫情 1. 顺义区聚集性疫情(2020年12月) 2020年底,北京顺义区出现聚集性疫情,涉及冷链从业人员和境外输入关联病例,北京市加强了对冷链行业的监管,并推动重点人群疫苗接种。 2. 2021年冬春季节的零星病例 2021年1月,北京大兴区出现英国变异毒株(Alpha)感染病例,随后采取局部封控措施,同年7月,南京疫情外溢至北京,但未形成大规模传播。 2022年北京冬奥会期间,尽管全球疫情形势严峻,但北京通过“闭环管理”确保了赛事安全进行,未发生大规模感染事件。 四、2022年奥密克戎疫情与防控策略调整 2022年4月,奥密克戎变异株(BA.2)在北京传播,由于其极强的传染性,朝阳区、海淀区等地出现社区传播,北京市采取“动态清零”策略,通过区域性核酸筛查和临时管控遏制疫情。 2022年5月起,北京推行“72小时核酸证明”制度,市民进入公共场所需提供阴性证明,这一措施有效降低了社会面传播风险。 3. 防控政策优化(2022年底) 随着全国疫情防控政策的调整,北京于2022年12月逐步取消核酸查验,转向“保健康、防重症”的新阶段。 五、北京疫情防控的经验与启示 北京在多次疫情中展现了高效的应急能力,如新发地疫情的三周控制、冬奥会的闭环管理等,体现了“早发现、快处置”的原则。 北京利用大数据、健康码、行程追踪等技术手段,提高流调效率,核酸检测能力的提升(单日检测量可达千万级)为防控提供了重要支撑。 北京市民对防疫政策的配合度较高,如主动参与核酸检测、遵守居家隔离规定等,这是疫情得以控制的关键因素之一。 尽管北京疫情总体可控,但境外输入风险、病毒变异、经济压力等问题仍存,未来需在疫情防控与经济社会发展之间寻找平衡。 回顾北京疫情的发展历程,从2020年初的首例病例到2022年的奥密克戎防控,北京经历了一个从应急响应到常态化管理的过程,每一次疫情的应对都积累了宝贵经验,也为全国疫情防控提供了参考,随着病毒变异和全球疫情变化,北京的防疫策略仍将不断调整,但科学防控、精准施策的核心原则不会改变。 (全文约1800字)**1. 首例确诊病例的出现

**2. 早期防控措施

**3. 输入性病例为主

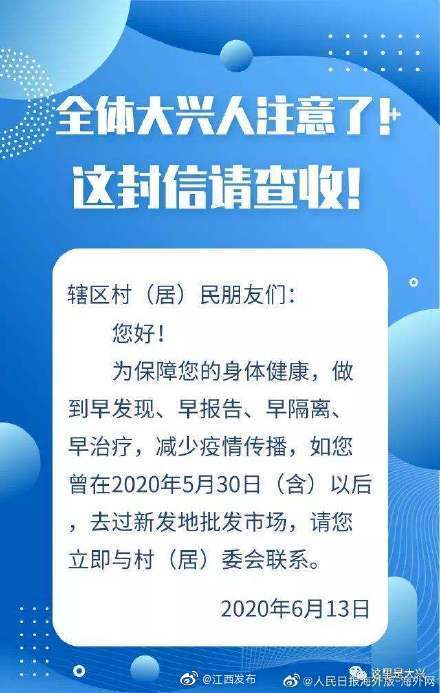

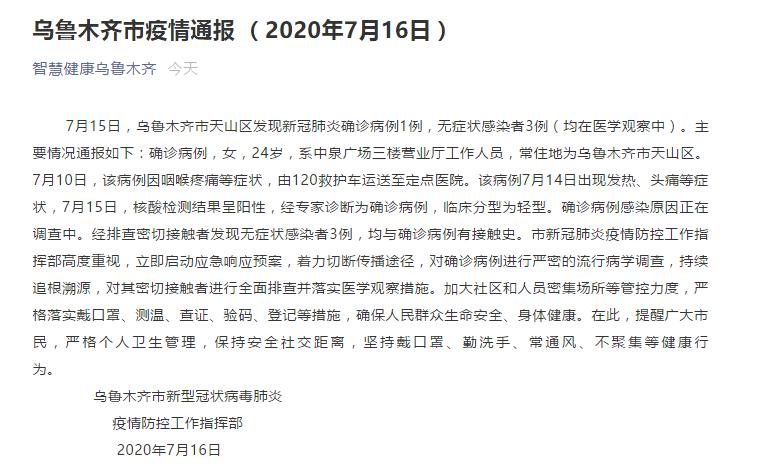

**1. 疫情暴发背景

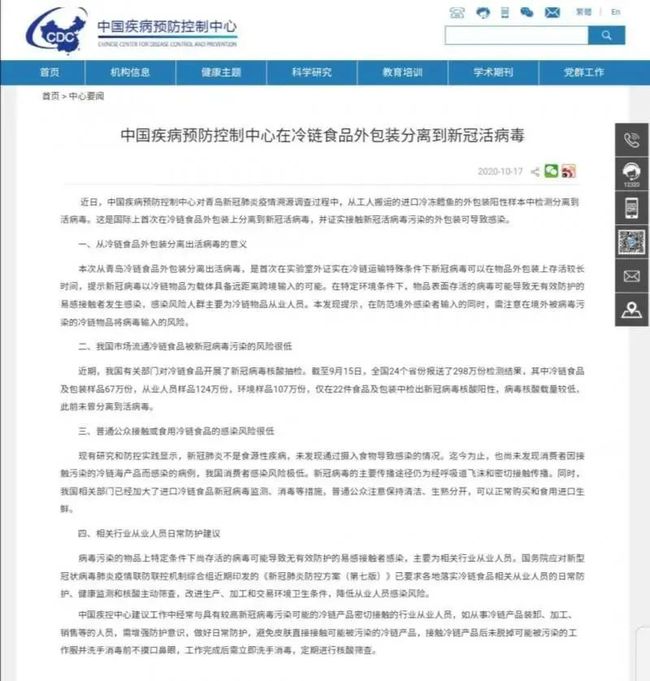

**2. 溯源与防控

**3. 疫情控制效果

**3. 冬奥会期间的防控

**1. 奥密克戎的挑战

**2. 常态化核酸检测

**1. 快速响应与精准防控

**2. 科技助力防疫

**3. 社会动员与公众配合

**4. 常态化防控的挑战

发表评论