疫苗三期临床,一场科学与时间的赛跑,我们跑赢了吗?

2020年9月,当第一批新冠肺炎疫苗进入三期临床试验时,全球科学家集体松了一口气,三期临床——这个药物研发流程中的"终极考验",意味着人类对抗病毒的武器距离实际应用仅一步之遥,但这一步之遥究竟有多远?在疫情肆虐的紧急状态下,传统药物研发的"马拉松"能否加速为"百米冲刺"?这场科学与时间的赛跑背后,隐藏着怎样的科学逻辑与伦理考量?

一、三期临床:药物研发的"终极审判"

药物临床试验通常分为四个阶段,而三期临床无疑是其中最关键的环节,一期临床主要评估安全性,在数十名健康志愿者中进行;二期临床扩大至百人规模,初步观察有效性;而三期临床则需要数千甚至数万名受试者参与,在真实世界条件下验证疫苗的保护效力与安全性,美国FDA要求新冠疫苗在三期临床中至少证明50%的有效性,这一数字看似不高,实则意义重大——参照流感疫苗通常仅有40-60%的有效率。

传统疫苗研发需要5-10年时间,其中三期临床往往占据一半以上,历史上最快的疫苗研发纪录是腮腺炎疫苗的4年(1963-1967),面对新冠肺炎这一世纪大流行病,科学界创造了前所未有的研发速度——从病毒基因测序到进入三期临床,Moderna疫苗仅用了63天,这种" warp speed"(曲速)般的进展,既得益于全球科学家的通力合作,也归功于核酸疫苗等新技术路线的突破。

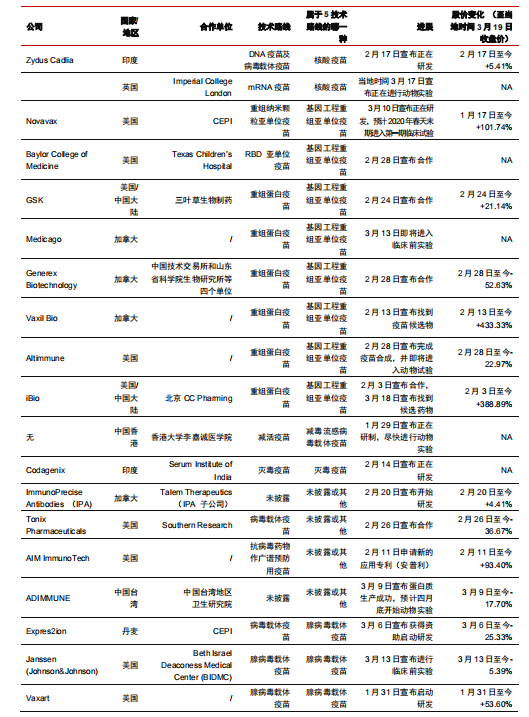

二、全球疫苗三期临床全景扫描

截至2020年12月,全球有超过200个新冠疫苗研发项目,其中进入三期临床的约十余个,中国国药集团的灭活疫苗在阿联酋、秘鲁等国开展的三期临床招募了6万志愿者;科兴生物的疫苗在巴西、印尼、土耳其的试验规模达1.3万人;美国Moderna的mRNA疫苗在美国本土试验人数超过3万,这些数字背后是惊人的组织成本——仅Moderna一项三期试验就耗资4.72亿美元。

不同技术路线的疫苗在三期临床中展现出差异化特点,灭活疫苗技术成熟但生产周期长;腺病毒载体疫苗(如牛津/阿斯利康疫苗)成本低廉但可能面临预存免疫问题;mRNA疫苗(辉瑞/BioNTech、Moderna)研发速度快但需要超低温储运,俄罗斯"卫星V"疫苗在完成二期临床后直接获批的"跳级"操作,则引发了科学界的广泛争议。

三、加速不意味着省略:科学严谨性的坚守

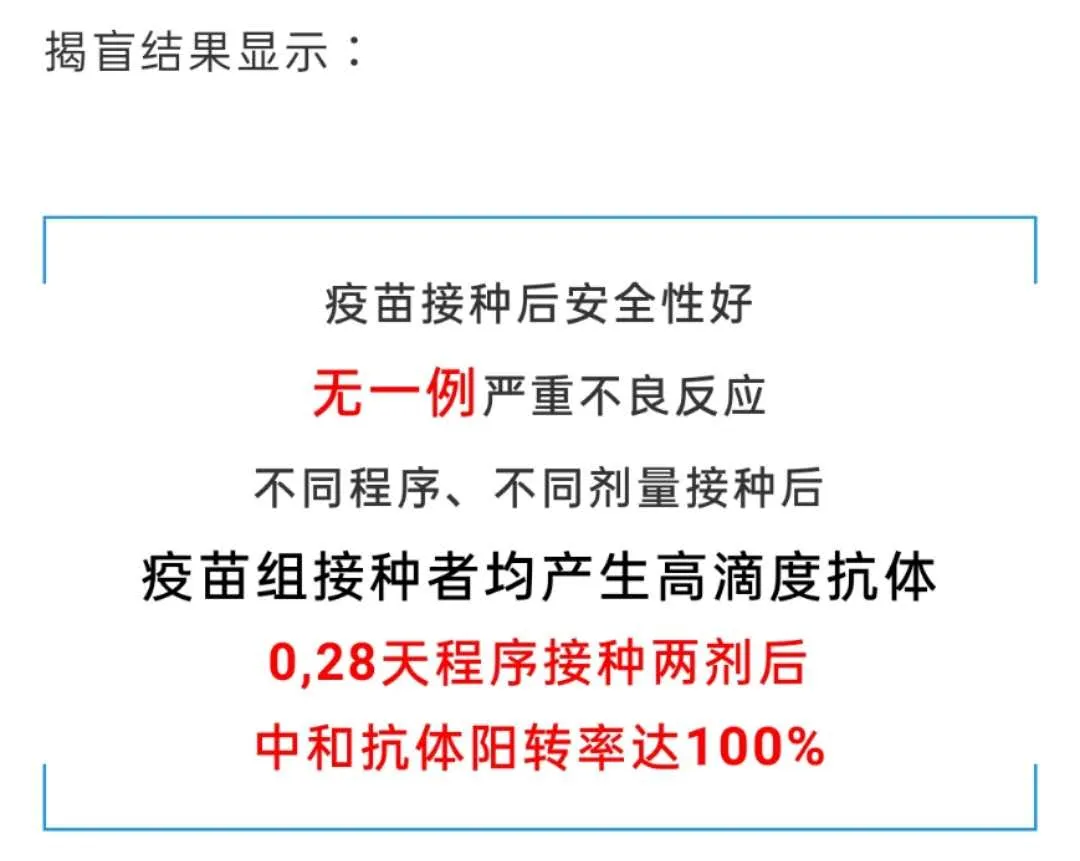

在疫情紧急状态下,监管机构采取了灵活的"适应性临床试验设计",美国FDA允许将二期/三期临床合并进行,中国药监局开通"特别审批程序",欧盟推出"滚动审评"机制,但这些加速措施并非降低标准——所有进入三期临床的疫苗都必须提供完整的免疫原性数据、动物攻毒试验结果和初步安全性证据。

科学界对速度的追求也伴随着严格监督,2020年9月,阿斯利康因一例疑似严重不良反应暂停全球试验;11月,中国科兴疫苗在巴西的试验因"严重不良事件"一度中止(后证实与疫苗无关),这些插曲恰恰证明临床试验监控体系的有效性,独立数据安全监查委员会(DSMB)的设立,确保了试验过程不受商业或政治因素干扰。

四、真实世界中的科学博弈

疫苗研发从来不是纯粹的科学技术问题,当辉瑞宣布其疫苗有效率高达95%时,其股价单日飙升15%;Moderna数据公布后,公司高管精准套现近3亿美元,这些商业行为引发了公众对"疫情红利"的质疑,更复杂的是地缘政治因素——某些国家将疫苗研发视为国家竞争力的体现,导致数据发布时机常引发"政治解读"。

民族主义情绪也在干扰全球合作,欧盟因订购延迟与阿斯利康爆发公开争执,南非因价格过高拒绝采购部分西方疫苗,世卫组织主导的COVAX计划虽已筹集20亿美元,但距离全球公平分配疫苗的目标仍有差距,在这场大流行中,科学理想主义与现实政治经济学的碰撞愈发明显。

五、三期之后:更大的挑战才开始

2020年11月起,多款疫苗陆续公布三期临床中期分析结果:辉瑞/BioNTech宣布95%有效率,Moderna报出94.5%,牛津/阿斯利康数据在62-90%之间波动,这些数字令人振奋,但三期临床的完成只是起点而非终点,疫苗获批后的四期临床(真实世界监测)同样重要——1976年美国猪流感疫苗接种后出现的吉兰-巴雷综合征,就是通过上市后监测发现的。

产能是另一个现实瓶颈,全球78亿人口若每人需接种2剂,总需求量达156亿剂,目前主要疫苗企业的总产能约120亿剂/年,且面临原材料短缺(如脂质纳米颗粒)、生产线认证等制约,冷链物流更是巨大挑战:辉瑞疫苗需要-70℃储存,这使非洲等地区面临"最后一公里"难题。

六、历史坐标中的科学启示

回望人类抗疫史,疫苗三期临床的加速有其科学基础,埃博拉疫苗rVSV-ZEBOV在2014-2016年西非疫情期间,仅用12个月就完成从一期到三期临床;HPV疫苗的研发也因技术进步大幅缩短,新冠疫苗的快速突破,印证了科学积累与紧急响应相结合的可能性。

但速度永远不能替代科学严谨,1955年卡特实验室脊灰疫苗事件(因灭活不彻底导致4万例小儿麻痹症)和1998年英国MMR疫苗自闭症谣言(导致疫苗接种率下降引发疫情反弹),都是历史给予的深刻教训,在疫情阴影下,我们更需要保持科学理性——既要对疫苗研发保持合理期待,也要理解科学验证的必需过程。

当第一批新冠疫苗接种者在2020年12月接受注射时,人类正式迈入抗疫新阶段,三期临床的突破不是终点,而是建立全球免疫屏障的起点,在这场与病毒的赛跑中,科学既需要速度,更需要方向,正如诺贝尔生理学奖得主彼得·梅达瓦所言:"科学是为了解释,而不是为了安慰。"在疫苗带来的希望之光中,我们更应珍视科学精神的核心——在追求速度的同时,永不妥协于真理的标准。

发表评论