白衣执甲,疫情下那些被消毒水浸泡的温柔

2020年初春,武汉金银潭医院的走廊上,一个穿着防护服的瘦小身影正推着病床飞奔,防护面罩下,汗水不断滑落,模糊了她的视线,但她不敢停下擦拭——病床上是一位血氧饱和度急剧下降的老人,这个场景被偶然拍下,在网络上被称为"生死时速",照片中的主角是28岁的护士张晓,后来人们才知道,那天她已经连续工作16小时,防护服里的刷手衣早已被汗水浸透能拧出水来,这不是电影情节,而是中国数百万医护人员在疫情期间的日常切片,当病毒肆虐时,这些普通人披上白衣成为战士,用被消毒水泡得皲裂的双手,托起了一个国家的希望。

在疫情最严峻的阶段,全国346支医疗队、4.26万名医务人员驰援湖北,他们中,有人推迟婚期,有人告别襁褓中的婴儿,有人瞒着年迈的父母,广东省中医院护士长邓秋迎在请战书上写道:"我未婚,无孩,非独生子女,是最合适的人选。"这看似冷静的逻辑背后,是她悄悄取消的婚纱照拍摄档期,武汉大学中南医院ICU主任彭志勇连续三个月没回家,他带领团队创造了ECMO救治成功率的世界纪录,却错过了父亲80岁生日,当记者问他是否遗憾时,这位铁汉突然哽咽:"老爷子说...说我能多救几个人,比给他磕头祝寿强。"

这些故事里最动人的,是英雄光环下那些未被讲述的脆弱,上海华山医院感染科主任张文宏在成为"网红医生"前,曾在凌晨三点的办公室里崩溃大哭——他刚送走一位年轻同事,那位医生在接诊时感染病毒不幸离世,山东援鄂医疗队的护士李静静在日记里写道:"今天又有一位患者走了,我躲进储物间哭了十分钟,然后补好妆继续工作,不能让他们看见我哭,病人需要希望。"这些瞬间揭示了一个真相:所谓英雄,不过是凡人披上了责任的铠甲。

技术层面,中国医护工作者创造了多项世界纪录,北京协和医院团队在24小时内改建出符合标准的ICU病房;浙江大学医学院附属第一医院开发出"智能方舱"系统,实现远程监护;武汉同济医院光谷院区创造性地采用"关口前移"治疗策略,将死亡率降低60%,但比技术更珍贵的是那些无法量化的温暖:护士们发明的"防护服漫画",用马克笔在背上画卡通图案缓解患者焦虑;医生们轮流为失明老人读家信;麻醉科医师在方舱医院带患者练八段锦...这些细节构成了疫情阴霾下的人性微光。

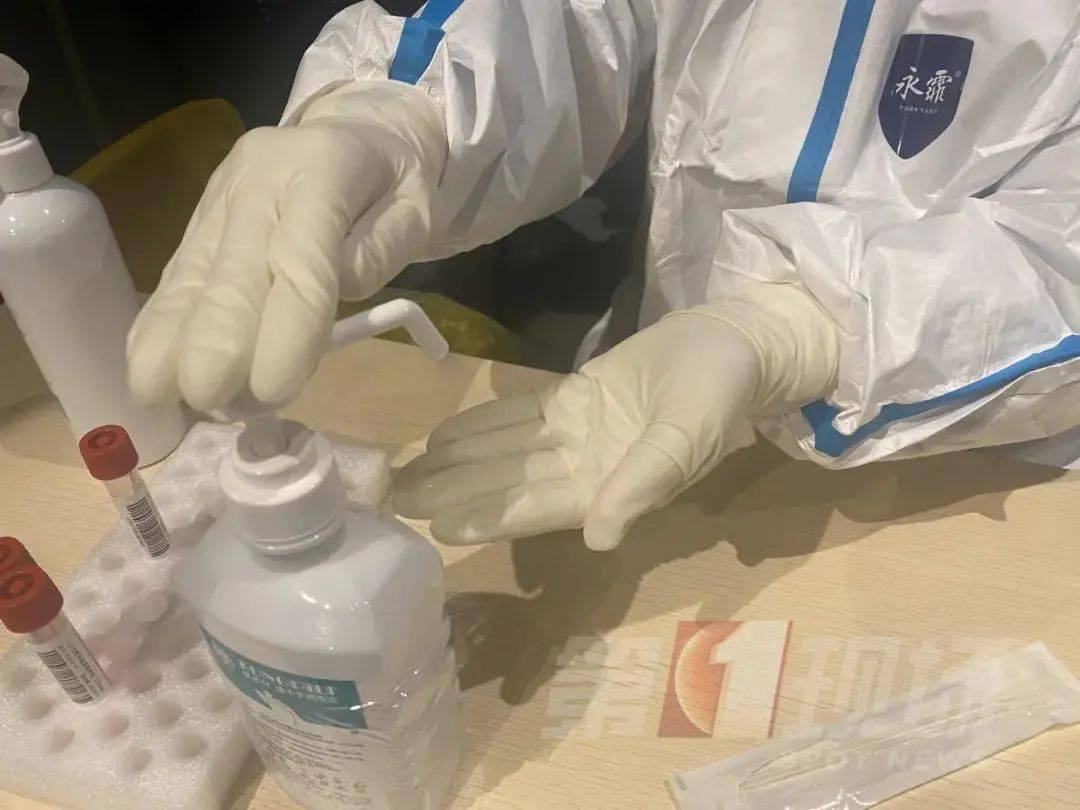

在武汉客厅方舱医院,一位年轻护士的防护服上写着"胡歌老婆",这个玩笑被演员胡歌本人转发:"期待疫情早日过去,期待早日掀起你的盖头来。"这个暖心互动背后,是医护人员用幽默对抗压力的智慧,更令人动容的是,当医院保洁人员因恐惧辞职时,医生护士们自己拿起拖把消毒病房;当护目镜短缺时,他们用泳镜代替;当N95口罩反复使用导致脸部溃烂,姑娘们笑称这是"最美勋章",这种苦中作乐的坚韧,恰是中华民族面对灾难时特有的精神密码。

疫情像一面镜子,照出了医患关系的微妙转变,在华中科技大学附属同济医院,一位康复患者每天站在隔离病房外,向救治他的医护团队鞠躬致谢,连续28天风雨无阻,广州医科大学附属第一医院收到了成堆的手绘感谢卡,其中一张来自8岁患儿:"医生阿姨,我长大后也要像你一样打病毒。"这些互动打破了传统医患间的权力关系,建立起生死与共的情感联结,有学者称此为"抗疫伦理"的诞生——在共同敌人面前,医患成为了战友。

后疫情时代,我们该如何铭记这些白衣英雄?武汉大学设立的"抗疫纪念园"里,有一面特殊的墙,上面镌刻着所有援鄂医护的名字,但更有意义的纪念,或许是将疫情期间展现的尊医重卫转化为制度保障,2021年8月19日,中国迎来第四个"中国医师节",多地出台政策提高医护人员薪酬待遇,这种制度性回馈,比任何鲜花掌声都更能抚慰那些被消毒水浸泡过的双手。

回望这场世纪疫情,那些在防护服下被汗水浸透的身躯,那些被口罩勒出深深印痕的脸庞,那些因过度疲惫而蜷缩在走廊角落的身影,共同构成了一个民族最坚硬的脊梁,他们教会我们:英雄主义从不是超人的专利,而是普通人在非常时刻做出的非凡选择,当未来某天,我们的子孙问起这场疫情,除了冰冷的统计数字,我们更应该讲述这些关于勇气与温柔的故事——就像武汉樱花树下那位医生安慰小患者时说的:"病毒很可怕,但别怕,有我们在呢。"这简单的一句话,或许就是对抗遗忘最有力的疫苗。

发表评论