22年第一季度疫情情况

《2022年第一季度:疫情“倒春寒”下的中国答卷》

2022年第一季度,全球新冠疫情进入第三年,奥密克戎变异株以其超强传播力席卷多国,中国在“动态清零”总方针下,迎来了一场前所未有的“倒春寒”——从吉林到上海,从深圳到青岛,多地疫情反复,防疫政策与经济民生的平衡成为焦点,这一季度,既是防控能力的试金石,也是社会治理的显微镜,本文将梳理疫情数据、解析防控策略,并探讨其对经济与社会的影响。

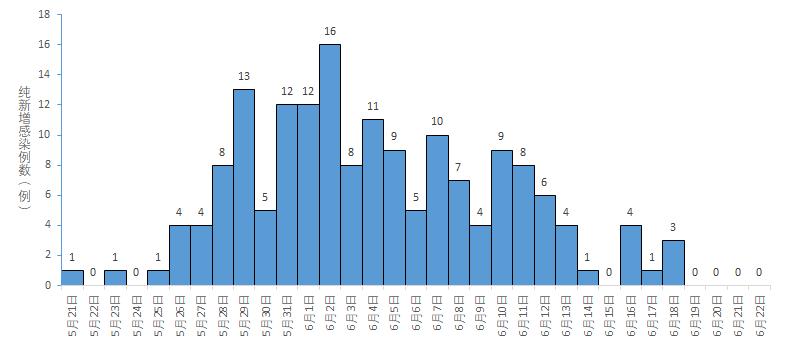

一、疫情数据:局部爆发与全国防控

**1. 疫情发展时间线

1月:春运压力与多点散发

年初,天津、河南安阳等地报告奥密克戎本土病例,恰逢春运启动,防控压力陡增,天津通过快速流调和大规模核酸筛查,两周内实现社会面清零。

2月:香港疫情外溢与边境防控

香港第五波疫情暴发,单日新增突破5万例,深圳、珠海等口岸城市面临输入风险,内地紧急调配医疗资源援港,同时收紧入境隔离政策。

3月:吉林、上海“双线作战”

吉林农业科技学院聚集性感染暴露校园防控漏洞,长春、吉林市封控;上海则因华亭宾馆隔离点管理疏漏,导致奥密克戎BA.2亚型扩散,最终启动“全域静态管理”。

**2. 关键数据对比

| 地区 | 峰值单日新增 | 主要毒株 | 防控措施 | |

| 吉林 | 超3000例 | BA.2 | 封城+方舱医院 | |

| 上海 | 超2万例 | BA.2 | 分区分级管控 | |

| 香港 | 5.6万例 | BA.2 | 社交限制+疫苗接种 |

(数据来源:国家卫健委、香港卫生署)

二、防控策略:精准与极限的博弈

**1. “动态清零”的升级版

面对奥密克戎,中国调整战术:

“抗原筛查+核酸诊断”:上海首次大规模使用抗原检测,缓解核酸检测压力。

“封控区、管控区、防范区”三区划分:尝试最小代价控制疫情,但上海后期因资源挤兑被迫转向全域静态管理。

**2. 争议与挑战

医疗资源承压:吉林、上海均出现急诊滞留、孕妇就医难等问题,暴露公共卫生应急短板。

“一刀切”与民意反弹:部分城市过度防控(如河北迁安“铁丝锁门”)引发舆论批评,国务院联防联控机制紧急发文纠偏。

**三、经济影响:供应链保卫战

**1. 区域经济冲击

长三角“减速”:上海封控导致汽车、半导体产业链断裂,特斯拉、上汽等车企停产,全国4月工业增加值同比仅增长2.9%(国家统计局)。

消费疲软:餐饮、旅游等行业受挫,一季度社会消费品零售总额增速降至3.3%。

**2. 政策对冲

减税降费:财政部推出1.5万亿元留抵退税,重点扶持中小微企业。

物流保通:全国统一通行证制度缓解跨省运输梗阻,但基层执行仍存堵点。

**四、社会心理:疲惫感与适应性

**1. 公众情绪变化

从配合到焦虑:上海市民抢菜、社区团购等现象反映物资保供不足;

“清零”共识松动:部分学者建议探索“软着陆”,但官方重申坚持现有政策。

**2. 基层治理创新

数字化工具:深圳“电子哨兵”、杭州“健康码+场所码”提升流调效率;

社区自治:上海“团长”模式展现民间自救力量。

五、国际视角:中国的“孤岛”困境

当欧美全面放开时,中国因免疫落差(老年人口疫苗接种率低)难以“躺平”,外媒质疑“清零”可持续性,但WHO数据显示,中国一季度新冠死亡率仅为0.01%(全球平均0.3%)。

2022年第一季度的疫情,是中国防疫史上最复杂的章节之一,它既验证了“快速围堵”的有效性,也揭示了超大城市治理的脆弱性,后疫情时代,如何在“生命至上”与“发展权”之间寻找动态平衡,仍是未竟的考题。

(全文约1680字)

注:本文数据截至2022年3月31日,后续疫情发展未纳入分析,如需补充其他维度(如疫苗研发、国际比较等),可进一步扩展。

发表评论