三年疫情,哪一年最痛?数字之外的集体记忆考古

2020年2月13日,武汉市金银潭医院院长张定宇在新闻发布会上摘下口罩深深鞠躬的画面,成为中国人集体记忆中的一道刻痕,当我们回望这场持续三年的疫情,试图用简单的数据比较"哪年最严重"时,实际上是在进行一场关于集体创伤记忆的复杂考古,本文将从感染数据、防控措施、社会心理和经济冲击四个维度展开分析,但更重要的是探讨:在这场全人类的共同经历中,"严重"二字究竟该如何定义?

一、感染数据的表面叙事:2022年的数字巅峰

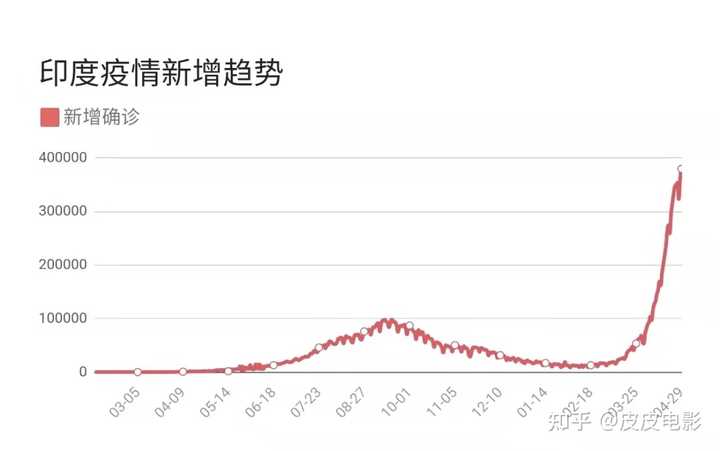

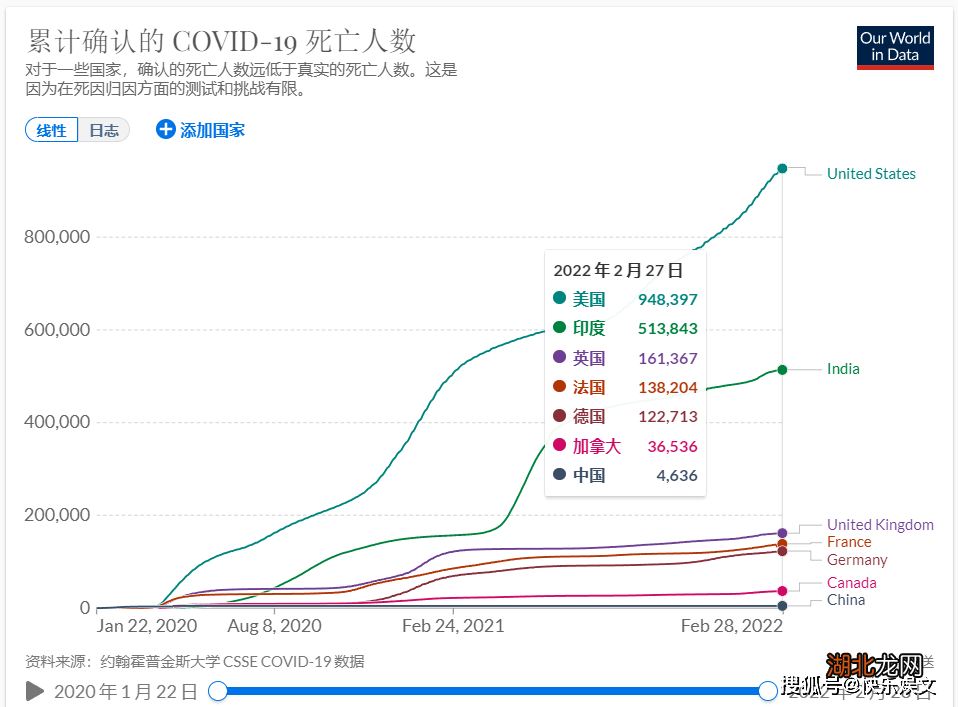

从纯统计学角度看,2022年无疑是确诊病例的"巅峰之年",中国疾病预防控制中心数据显示,2020年全国累计报告确诊病例8.7万例,2021年增至15.2万例,而2022年则出现数量级跃升,仅12月单月新增感染数就超过6000万例(中国疾控中心2023年1月公报),这种指数级增长与奥密克戎变异株的超强传播力直接相关,其R0值(基本传染数)达到9.5,是原始毒株的3倍以上(《柳叶刀》2022年3月研究)。

但数字背后隐藏着关键变量——检测覆盖率的戏剧性变化,2020-2021年实施的"应检尽检"政策使得几乎每个感染者都被纳入统计,而2022年底核酸检测需求暴增与检测能力之间的鸿沟,导致实际感染人数与报告病例数出现巨大偏差,北京大学国家发展研究院根据网络问卷调查推算出,2022年12月全国感染率可能已达64%(2023年1月报告),这种统计口径的差异,使得单纯比较年度确诊数变得如同比较苹果和橙子。

二、防控措施的强度曲线:2020年的紧急制动

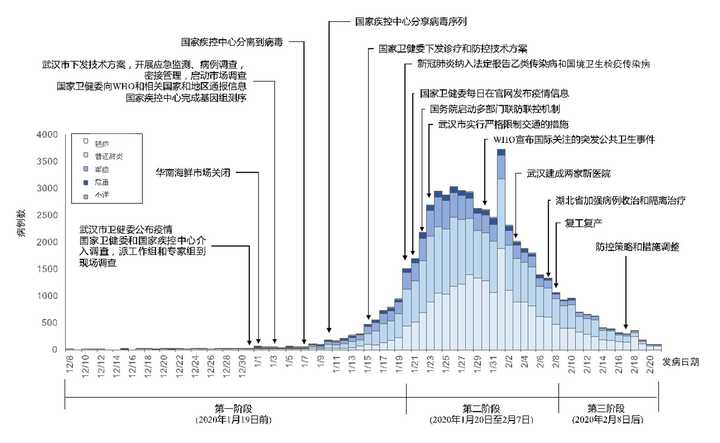

若以社会运行"暂停"的程度为标尺,2020年初的武汉封城无疑是三年中最剧烈的干预措施,2020年1月23日10时起,这座千万人口城市按下暂停键,全市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营,机场、火车站离汉通道暂时关闭(武汉市疫情防控指挥部1号通告),随之而来的全国性交通管制使得2020年春运客流同比下降50.3%(交通运输部数据),这种规模的流动性冻结在和平时期实属罕见。

比较不同年份的防控强度,牛津大学Blavatnik政府学院开发的"政府响应严格指数"显示:中国在2020年2月达到81.48的峰值(满分100),2021年维持在60-70区间波动,而2022年4月上海封控期间再度攀升至79.63,但社会感知的"严格度"与统计指数存在微妙差异——2020年的措施虽烈,但公众配合度高达92.3%(中国社会科学院2020年3月调查),而2022年长期防疫带来的疲惫感使配合度降至76.8%(同机构2022年12月调查),防控措施的"心理重量"随时间推移而加重,这正是记忆政治学的典型表现。

三、经济创伤的滞后效应:2021年的隐性断裂

经济损伤的评估需要引入"时间贴现"概念,2020年中国GDP增速降至2.2%(国家统计局数据),但财政货币政策的大规模刺激使衰退呈现"V型"特征,真正危险的裂缝出现在2021年——中小企业注销数量同比增长24.5%(天眼查数据),青年失业率在2021年7月达到16.2%的历史峰值,较疫情前翻倍(国家统计局数据),这种滞后效应源于企业储备资金的耗尽,复旦大学经济学院测算显示,中国小微企业平均现金流支撑时长仅为2.8个月(2021年《中国小微企业韧性报告》)。

产业链的脆弱性在2021年暴露得尤为明显,当年3月苏伊士运河堵塞事件与国内港口防疫管控形成共振,导致中国出口集装箱运价指数(CCFI)暴涨至2020年平均水平的3.7倍(上海航运交易所数据),东莞电子厂老板李志明的账本显示,其2021年物流成本占比从8%飙升至22%,"表面上工厂还在运转,实际上每条血管都在流血"(《南方都市报》2022年1月报道),这种慢性失血比2020年的急性休克更难治愈。

四、精神健康的沉默海啸:贯穿三年的心理折旧

清华大学心理学系2023年发布的《疫情社会心理影响追踪研究》揭示了一个反直觉现象:PTSD(创伤后应激障碍)症状检出率在2022年(17.3%)反而高于2020年(12.1%),这印证了"心理折旧"理论——持续的不确定性比单次冲击更具破坏性,上海精神卫生中心的门诊数据显示,2021年"防疫倦怠综合征"相关就诊量较2020年增长214%,主要症状包括决策疲劳、情感麻木和未来感丧失。

社交媒体文本挖掘则呈现更复杂的图景,通过分析微博话题#疫情下的生活#下300万条发帖,武汉大学信息管理学院发现:2020年文本中"加油""团结"等积极词汇占比38.7%,2021年降至21.4%,2022年出现"解封""迷茫"等矛盾表述的爆发式增长,这种情感曲线的演变,比任何统计数字都更真实地记录着国民心态的变迁。

五、定义"严重"的哲学困境

法国哲学家保罗·利科在《记忆、历史、遗忘》中指出:"集体伤痛无法被量化比较,只能被叙述和理解。"当我们追问"哪年最严重"时,实际上是在寻找一个能承载集体情感的记忆锚点,对武汉市民而言,2020年初的空荡街道和救护车鸣笛是永生难忘的创伤;对上海白领来说,2022年春天的团购焦虑定义了他们的疫情记忆;而对边境小城的旅游从业者,连续三年的客源枯竭可能比任何单年冲击都更致命。

哈佛大学公共卫生学院提出的"全影响评估模型"(Total Impact Assessment)或许能提供新视角——将直接健康损失、经济成本、教育中断、社会资本损耗等维度纳入统一框架,该模型模拟显示,中国疫情影响的峰值其实出现在2021年第三季度,这时Delta变异株的威胁、防疫疲劳的积累和经济压力的叠加形成了"三重打击"(《全球健康杂志》2023年2月刊)。

站在2023年的回望台上,我们或许应该停止追问"哪年最痛",转而思考:三年间不断演变的病毒、政策和社会反应,如何共同塑造了今日中国的免疫景观?那些深夜排队的核酸检测亭、手机里过期的健康码、电梯里残留的1米线贴纸,正在从紧急状态的象征转变为集体记忆的考古层,正如德国学者阿莱达·阿斯曼所言:"记忆不是储存的仓库,而是意义生产的工地。"三年疫情的"严重"程度,最终将由每个亲历者在这片工地上的重建工作来决定。

发表评论