中国疫情是场闹剧吗?——理性看待疫情与全球抗疫的复杂性

自2019年底新冠疫情爆发以来,全球各国都经历了前所未有的挑战,中国作为疫情最早爆发的国家之一,其抗疫措施和成效一直备受国际社会关注,随着疫情的持续发展,一些声音开始质疑中国的抗疫表现,甚至将其形容为“一场闹剧”,这种观点不仅忽视了中国在疫情防控中的努力和牺牲,也忽略了全球抗疫的复杂性和多样性,本文将从多个角度探讨这一问题,试图还原一个更为客观和全面的视角。

一、中国抗疫的初期表现

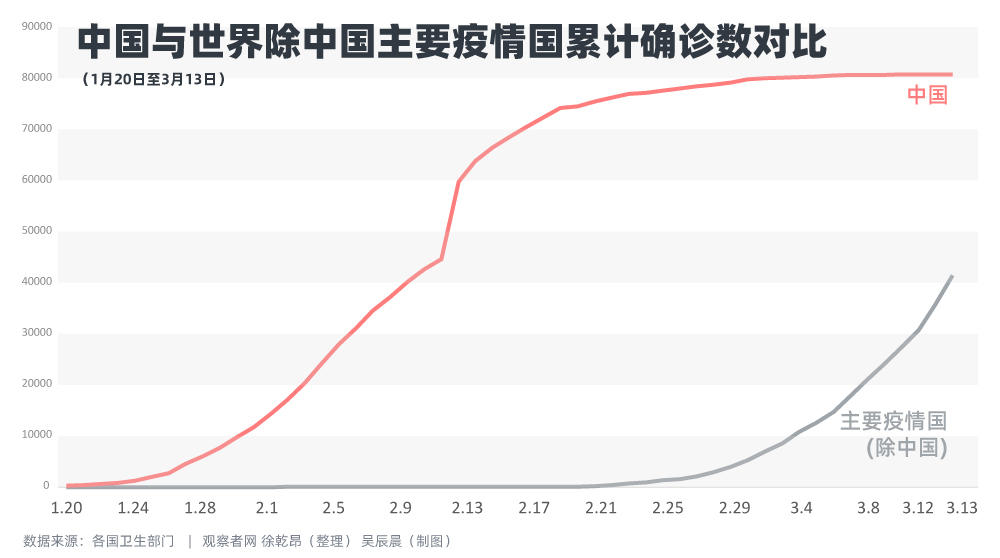

疫情初期,中国迅速采取了严格的封锁措施,包括封锁武汉、限制人员流动、大规模检测和隔离等,这些措施在当时被认为是“极端”的,但事实证明,它们有效地控制了疫情的扩散,世界卫生组织(WHO)多次赞扬中国的抗疫措施,认为其为全球争取了宝贵的时间。

随着疫情在全球范围内蔓延,一些国家开始质疑中国的数据透明度,认为中国隐瞒了疫情的真实情况,这种质疑在一定程度上源于对中国政治体制的不信任,但也反映了国际社会在疫情初期对病毒传播速度和危害性的低估。

二、数据透明度的争议

关于中国疫情数据的透明度,确实存在一些争议,疫情初期,由于病毒的不确定性和信息传递的滞后性,中国在数据发布上可能存在一定的延迟和不准确,随着疫情的发展,中国逐渐完善了数据发布机制,并与其他国家分享了大量的疫情信息和防控经验。

值得注意的是,疫情数据的准确性不仅取决于政府的透明度,还受到检测能力、医疗资源、统计方法等多种因素的影响,即使在发达国家,疫情数据的准确性也时常受到质疑,单纯将中国疫情数据的不准确归咎于“闹剧”是不公平的。

三、中国抗疫措施的有效性

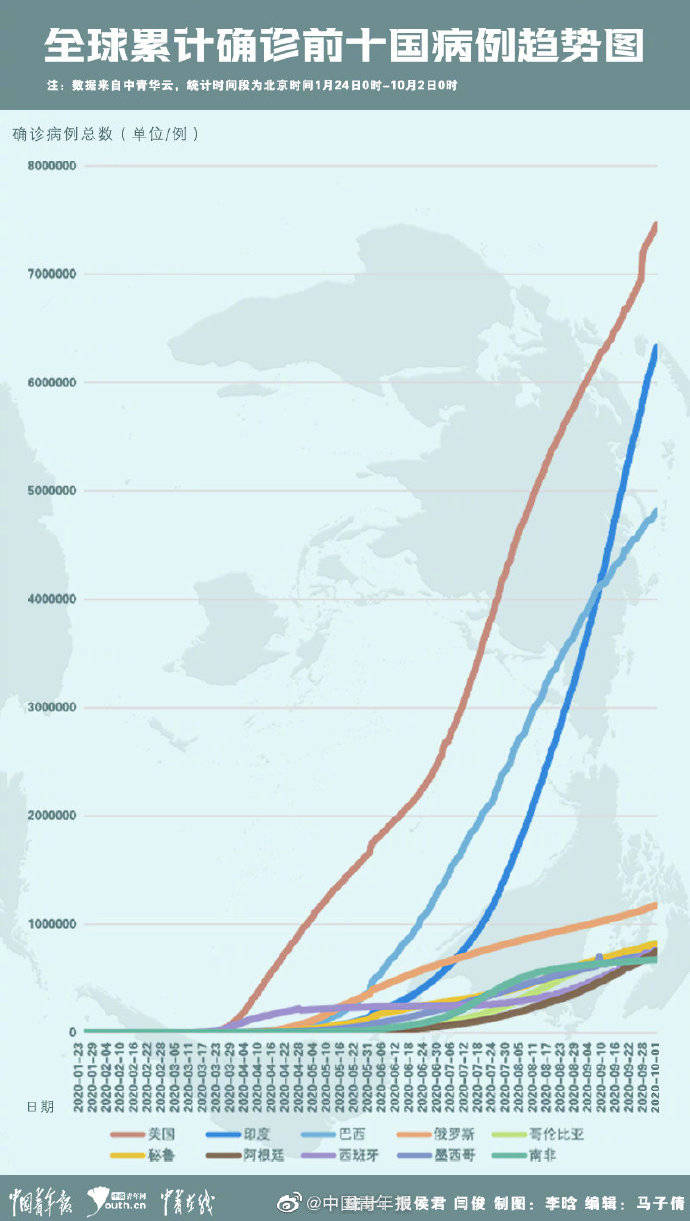

尽管存在争议,但不可否认的是,中国的抗疫措施在很大程度上控制了疫情的扩散,根据世界卫生组织的数据,中国的感染率和死亡率远低于许多发达国家,这得益于中国政府的快速反应和全民动员能力。

中国的抗疫措施也引发了一些社会问题,如经济下滑、心理健康问题、社会隔离等,这些问题在全球范围内普遍存在,但在中国尤为突出,评价中国的抗疫表现,不能仅仅看感染率和死亡率,还需要综合考虑社会、经济、心理等多方面的因素。

四、全球抗疫的复杂性

新冠疫情是一场全球性的公共卫生危机,任何国家的抗疫表现都受到多种因素的影响,包括政治体制、经济水平、医疗资源、文化习惯等,将中国的抗疫表现简单地归结为“闹剧”是不科学的。

在全球抗疫的过程中,各国采取了不同的策略,有的国家选择了“群体免疫”,有的国家采取了严格的封锁措施,这些策略各有优劣,没有一种策略是完美的,中国的抗疫措施虽然在一定程度上控制了疫情,但也付出了巨大的经济和社会代价,评价一个国家的抗疫表现,需要综合考虑多种因素,而不能简单地以感染率和死亡率作为唯一标准。

五、国际政治与疫情叙事

疫情不仅是一场公共卫生危机,也是一场国际政治博弈,一些国家将疫情政治化,试图通过指责中国来转移国内矛盾,这种政治化的叙事不仅无助于全球抗疫,还加剧了国际社会的分裂和对立。

中国在疫情期间积极向其他国家提供援助,包括医疗物资、疫苗和防控经验,这些举措在一定程度上缓解了全球疫情的压力,但也引发了一些国家的质疑和批评,这种复杂的国际政治背景,使得中国的抗疫表现更加难以客观评价。

六、疫情中的信息战与舆论战

在疫情期间,信息战和舆论战成为各国争夺话语权的重要手段,一些国家和媒体通过夸大或歪曲事实,试图塑造有利于自己的疫情叙事,这种信息战不仅影响了公众对疫情的认知,也加剧了国际社会的对立和误解。

中国在疫情期间也积极参与了信息战和舆论战,试图通过宣传自己的抗疫成就来提升国际形象,这种宣传在一定程度上被一些国家和媒体视为“自我吹嘘”,甚至被质疑为“掩盖真相”,这种复杂的舆论环境,使得中国的抗疫表现更加难以客观评价。

七、疫情后的反思与展望

疫情终将过去,但疫情带来的影响和教训将长期存在,各国需要从疫情中吸取教训,加强公共卫生体系建设,提高应对突发公共卫生事件的能力,国际社会也需要加强合作,共同应对全球性挑战。

对于中国来说,疫情不仅是一场公共卫生危机,也是一次国家治理能力的考验,中国在抗疫中的表现既有成功之处,也有不足之处,中国需要在总结经验教训的基础上,进一步完善公共卫生体系,提高数据透明度和信息发布机制,增强国际社会的信任和合作。

中国疫情是否是“一场闹剧”?这个问题本身带有强烈的偏见和误导性,疫情是一场全球性的公共卫生危机,任何国家的抗疫表现都受到多种因素的影响,评价一个国家的抗疫表现,需要综合考虑多种因素,而不能简单地以感染率和死亡率作为唯一标准。

在全球抗疫的过程中,各国需要加强合作,共同应对挑战,只有通过合作和信任,才能最终战胜疫情,迎来更加美好的未来。

发表评论