疫情开始哪一年爆发

"2019:人类命运的拐点,一场疫情如何重塑全球记忆"

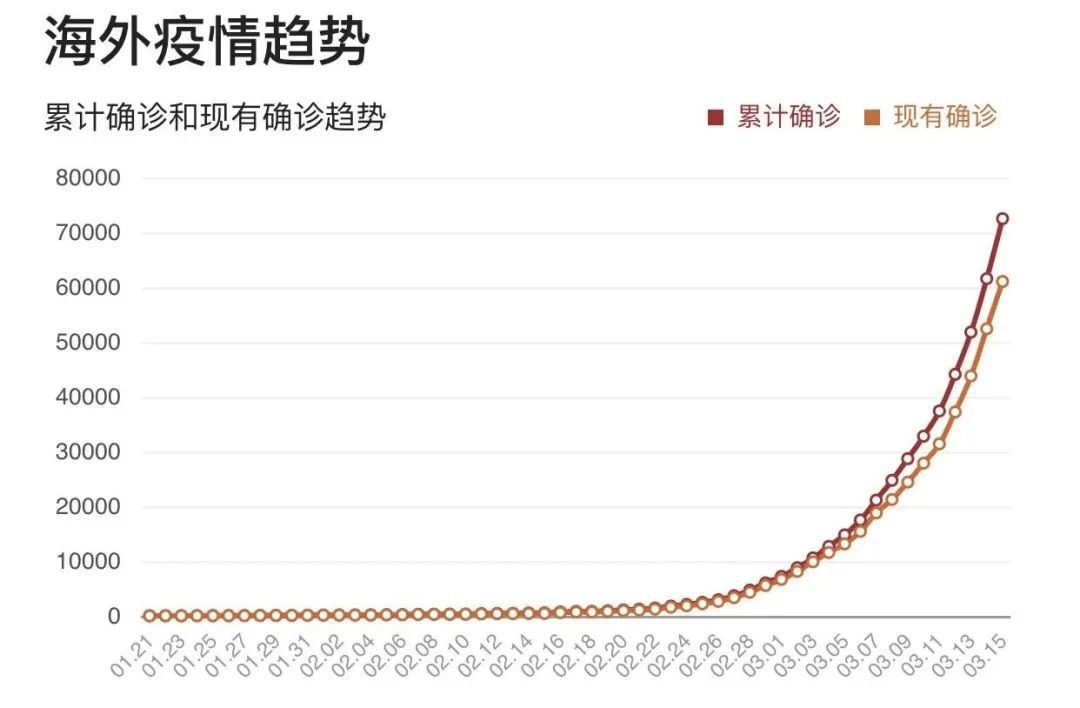

2019年12月,中国武汉报告了首批不明原因肺炎病例,这一事件起初只是地方新闻中的一则短讯,却悄然成为21世纪全球历史的转折点,世界卫生组织(WHO)于2020年1月30日宣布新冠疫情构成"国际关注的突发公共卫生事件",但病毒的传播早已突破国界,这场始于2019年的疫情,不仅改写了医学史,更以残酷的方式重塑了人类社会的政治、经济与文化逻辑。

第一章 溯源之争:2019年的沉默与爆发

1.1 武汉华南海鲜市场的关键节点

2019年12月31日,武汉市卫健委首次公开通报27例"病毒性肺炎"病例,多数患者与华南海鲜市场有关,后续研究显示,早期病例中部分患者无市场接触史,暗示病毒可能更早传播,2021年WHO溯源报告指出,新冠病毒"极不可能"源于实验室泄漏,但国际科学界对动物宿主中间环节仍存争议。

1.2 被忽视的早期信号

2019年11月,意大利和巴西的废水样本中检出病毒痕迹;法国医院保留的2019年12月患者样本也呈阳性,这些发现挑战了疫情单一源头论,却因检测手段滞后未被及时重视。

1.3 时间线的政治化

美国特朗普政府坚持"中国责任论",而中国则反击德特里克堡生物实验室疑云,科学问题沦为地缘博弈工具,导致溯源研究至今未达成全球共识。

第二章 2020:全球失控与防疫范式革命

2.1 从封城到"群体免疫"的路线分裂

中国以武汉"封城"(2020年1月23日)开启极限防控模式,而英国初期提出"群体免疫"策略引发伦理争议,意大利贝加莫市殡仪馆不堪重负的画面,成为欧洲疫情失控的缩影。

2.2 口罩文化的颠覆性回归

东亚社会因SARS经验迅速接受口罩,而欧美民众一度视其为"自由的枷锁",直到2020年4月,CDC才修正建议,承认口罩的防护价值。

2.3 疫苗研发的" warp speed"奇迹

传统疫苗研发需5-10年,但辉瑞-BioNTech的mRNA疫苗从序列公布到获批仅用326天(2020年12月),这种技术突破的背后,是全球科学家共享基因数据的开放精神。

第三章 经济地震:供应链断裂与数字移民

3.1 全球化的脆弱性暴露

2020年3月,欧美超市出现卫生纸抢购潮,暴露"即时生产"模式的缺陷,芯片短缺导致汽车业停产,揭示亚洲制造业的不可替代性。

3.2 远程办公的永久性变革

Twitter、Facebook宣布员工可永久居家办公,Zoom用户从1000万暴涨至3亿,曼哈顿写字楼空置率升至16%,城市中心论遭遇挑战。

3.3 K型复苏与贫富鸿沟

亚马逊贝索斯财富增长75%,而全球1亿人陷入极端贫困,疫情放大了数字经济与传统行业的断层线。

第四章 社会心理:孤独流行病与后真相狂欢

4.1 社交隔离的精神代价

日本"孤独死"案例增加20%,美国阿片类药物过量致死率飙升30%,WHO数据显示,全球焦虑症发病率增加25%。

4.2 阴谋论的病毒式传播

5G传播病毒、比尔·盖茨植入芯片等谣言在社交媒体获数十亿点击,牛津大学研究显示,2020年虚假信息传播速度比真相快6倍。

4.3 纪念仪式的集体缺失

无法举行的葬礼、毕业典礼和婚礼,导致创伤记忆无法通过仪式化解,纽约时报的"千人讣告"项目以具象化数字背后的生命故事。

第五章 2023回望:疫情如何定义这个时代

5.1 公共卫生主权的崛起

各国囤积疫苗暴露"疫苗民族主义",COVAX计划仅分配了预期20%的剂量,全球健康公平成为新的政治正确口号。

5.2 生物监测与隐私边界

中国健康码、新加坡TraceTogether开启健康数据监控先例,欧洲GDPR与公共安全间的立法博弈仍在继续。

5.3 长新冠的长期阴影

WHO统计约10%-20%感染者存在持续症状,美国劳工部数据显示,2022年因长新冠减少的工作力相当于160万人全职失业。

当日本将"密接""自肃"选入年度汉字,当牛津词典宣布"vax"(疫苗)为2021年度词汇,人类已默认疫情是文明的常量而非变量,始于2019年的这场灾难,最终证明托马斯·弗里德曼的论断:"世界是深的。"全球化不会退场,但韧性取代效率成为新优先级,或许未来史学家会如此评价:新冠没有改变历史进程,它只是加速了本就酝酿中的变革——从工作伦理到国际秩序,从科技伦理到生存哲学,而我们,都是这场加速实验的亲历者与标本。

发表评论