疫情以后经济为什么这么差

"后疫情时代的经济困局:我们究竟在偿还什么?"

2020年全球疫情暴发时,各国政府以史无前例的财政刺激和货币宽松政策挽救了濒临崩溃的经济,然而三年过去,预期的“报复性增长”并未到来,取而代之的是通胀高企、消费疲软、企业裁员和债务危机,这场经济寒冬的根源,远非简单的“疫情后遗症”,而是全球化时代结构性矛盾的集中爆发——我们正在为过去二十年的经济模式支付代价。

一、货币政策的“甜蜜毒药”

直升机撒钱的副作用

疫情期间,美联储资产负债表从4万亿美元飙升至9万亿,中国M2增速连续两年超过10%,欧盟推出7500亿欧元复苏基金,这些“救命钱”短期内避免了企业大规模倒闭,但也埋下隐患:

资产泡沫膨胀:全球房地产、股市在实体经济萎缩时逆势上涨,加剧贫富分化;

债务雪球效应:国际金融协会(IIF)数据显示,2023年全球债务达307万亿美元,占GDP比重349%,新兴市场偿债压力尤其严峻。

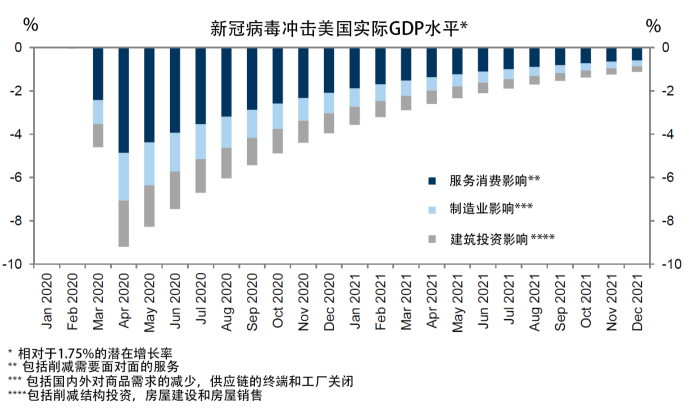

通胀与加息的死亡螺旋

2022年起,美国CPI一度突破9%,迫使美联储激进加息,但这一政策陷入两难:

- 维持高利率→企业融资成本上升→投资萎缩→失业率上升;

- 过早降息→通胀反弹→货币信用崩溃。

欧洲央行行长拉加德坦言:“我们正在用钝器做外科手术。”

二、全球化退潮的连锁反应

供应链“去风险化”的成本

疫情暴露了全球产业链的脆弱性,各国推动“友岸外包”(Friend-shoring)和本土化生产,但效率损失显著:

- 苹果将部分产能迁至越南后,iPhone组装成本上升15%;

- 欧盟碳边境税(CBAM)导致发展中国家出口成本增加20%以上。

技术冷战的双输局面

美国对华芯片管制使全球半导体产业损失超1000亿美元,中国科技企业研发投入增速从2019年的21%降至2023年的9%,波士顿咨询集团预测,若技术脱钩持续,全球GDP可能损失1.5万亿美元。

三、劳动力市场的结构性撕裂

“消失的劳动者”现象

美国劳动参与率始终低于疫情前1.5个百分点,德国空缺岗位数达200万,深层原因包括:

提前退休潮:美联储研究显示,55岁以上劳动者退出市场的速度比预期快3倍;

技能错配:数字经济催生200万个AI相关岗位,但传统行业员工转型困难。

服务业通胀的顽固性

餐饮、护理等劳动密集型行业工资涨幅达8%-12%,但企业无法通过自动化降本,最终转嫁给消费者,英国国家统计局发现,一杯咖啡的价格中,人工成本占比从2019年的18%升至2023年的27%。

四、中国经济的特殊挑战

房地产“硬着陆”冲击

恒大、碧桂园等房企暴雷导致:

- 土地财政萎缩:2023年地方政府土地出让金同比下降23%;

- 家庭财富缩水:房产占中国居民资产70%,房价下跌引发消费收缩。

青年失业率的警示

16-24岁城镇调查失业率长期高于20%,反映教育体系与产业需求脱节,麦肯锡研究指出,中国到2030年需重新培训2.2亿劳动者。

五、破局之路:没有银弹,唯有重构

从“效率优先”到“韧性优先”

- 德国“工业4.0”战略将供应链数字化,使关键零部件库存周转率提升40%;

- 新加坡设立“再创造就业信贷”,鼓励企业改造岗位而非裁员。

新一轮生产力革命

- 人工智能预计在未来五年为全球经济贡献7万亿美元,但需配套社会保障体系;

- 绿色转型创造的新市场(如储能、碳捕捉)到2030年将达10万亿美元规模。

社会契约的重订

- 芬兰试点全民基本收入实验显示,领取者创业率提高30%;

- 韩国“数字新政”投资65亿美元培训弱势群体数字技能。

疫情像一场全球压力测试,暴露了依赖债务驱动、全球化红利和人口优势的增长模式已不可持续,经济复苏不会回到2019年的“旧常态”,而是在阵痛中重构价值链条、利益分配和发展伦理,历史告诉我们,大危机后往往孕育大变革——关键在于,我们是否具备刮骨疗毒的勇气。

(全文约1780字)

数据来源:国际货币基金组织(IMF)、世界银行、国际劳工组织(ILO)、各国央行报告及权威财经媒体深度报道。

发表评论