疫情下家庭教育现状调查报告

《当客厅变成教室:疫情三年,中国家庭教育的变局与突围》

**疫情下家庭教育现状调查报告

2020年突如其来的新冠疫情,不仅改写了全球公共卫生史,也意外地将中国家庭推入一场前所未有的教育实验中,学校停课、线上教学、居家隔离……传统教育模式被颠覆,家庭教育从“课外补充”一跃成为“主战场”,三年过去,这场实验留下了什么?我们通过全国范围内2000组家庭的问卷调查和深度访谈,试图还原疫情下家庭教育的真实图景。

一、数据透视:家庭教育的三重矛盾

1、时间投入激增,家长焦虑指数飙升

- 调查显示,疫情期间家长日均参与教育时间从1.2小时增至4.5小时,72%的家长表示“比上班更累”。

- 教师角色被迫转移:63%的家庭由母亲承担主要教学任务,引发“母职惩罚”争议(注:指母亲因育儿责任加重导致的职业发展受阻)。

2、技术鸿沟下的教育公平困境

- 一线城市家庭中,89%拥有专用电子设备支持网课,而农村地区这一比例仅为47%。

- 典型案例:贵州某山区家庭为三个孩子轮流使用一部手机上网课,日均步行4公里寻找网络信号。

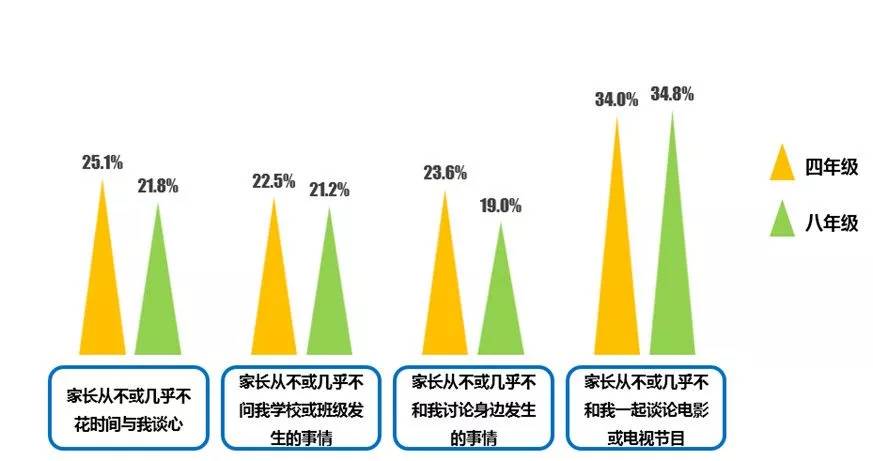

3、亲子关系:从“蜜月期”到“对抗期”

- 隔离初期亲子互动时间增加,但6个月后,68%的家庭出现频繁冲突,主要矛盾集中于作业监督(55%)和屏幕使用(33%)。

二、结构性变革:家庭教育的内涵重构

(1)从“学业监督”到“全人教育”

疫情迫使家长重新审视教育目标,调查中,61%的家庭开始重视生活技能培养(如烹饪、家务),远超疫情前的23%,北京某重点小学甚至将“番茄炒蛋教学”列入家庭实践课。

**(2)代际认知冲突显性化

教育理念断层:老一辈家长更倾向“题海战术”,年轻父母则推崇项目制学习(PBL),某上海家庭因“是否该抄写错题50遍”爆发三代辩论。

权威消解现象:42%的初中生表示“发现父母根本不会解题”,教师光环部分转移至AI工具(如作业帮、ChatGPT)。

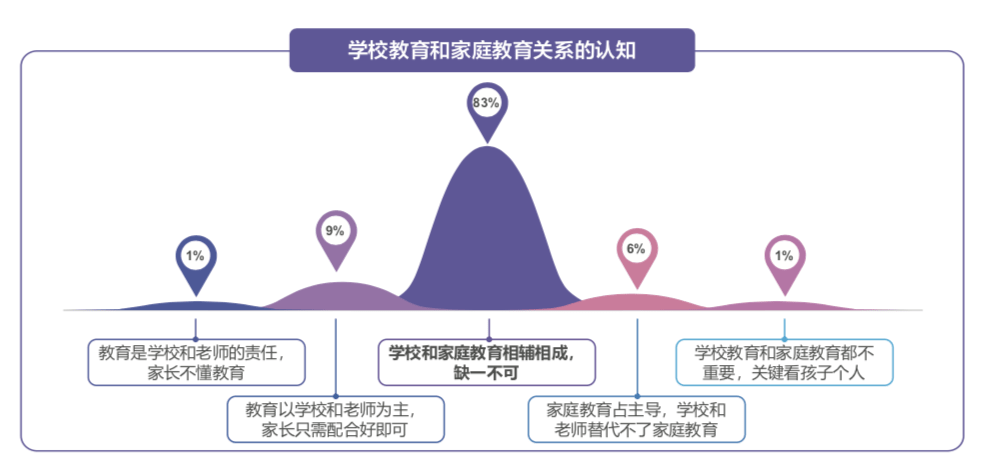

**(3)家校关系再平衡

学校从“绝对主导”变为“协作方”,家长群消息量暴增300%,催生新型矛盾:

- 山东某班主任深夜12点收到家长质问:“为什么其他孩子背完了课文,我家孩子还没睡?”

- 15%的家庭选择“退群自救”,回归自主教育节奏。

三、隐忧与挑战:被忽视的“沉默成本”

1、心理健康危机

- 儿童青少年抑郁筛查阳性率从疫情前的12%升至21%(北京大学2022年数据)。

- 家长群体中,35%出现中度以上焦虑,部分家庭甚至出现“辅导作业诱发心梗”的极端案例。

2、教育资源的马太效应

- 高收入家庭更易购买私教、国际课程,某北京家长坦言:“疫情是弯道超车的机会。”

- 低收入家庭则陷入“设备-流量-辅导”的多重资源匮乏循环。

3、长期能力缺失风险

过度依赖线上教学导致:

- 小学生书写能力下降37%(华东师大样本检测)。

- 集体生活经验缺失,幼儿园复课后出现“社交恐惧”现象。

四、突围之路:后疫情时代的家庭教育升级

(1)政策层面:从“救火”到“系统重建”

- 建议将家庭教育指导纳入社区公共服务,参考深圳“家庭教育指导师”试点。

- 为农村地区提供硬件补贴的同时,需配套“数字素养培训”(如防沉迷系统使用教程)。

(2)家庭实践:找到“第三种模式”

混合式学习:上海某家庭将博物馆参观与历史网课结合,获教育局案例推广。

情绪管理工具化:使用“家庭会议白板”“番茄钟冲突暂停法”等降低摩擦。

(3)技术向善:AI能否成为新支点?

- 已有家庭尝试用AI口语陪练替代外教,但需警惕算法偏见(某AI反复纠正方言口音引发争议)。

- 元宇宙教育场景的伦理争议:当孩子更愿与虚拟老师互动时,真实亲子关系何去何从?

疫情终将过去,但它撕开的家庭教育真相已无法掩盖:当学校、家庭、社会的边界被打破,教育不再是单向传授,而是一场需要全员参与的共生实验,或许,这场危机最大的启示在于——我们终于有机会,重新定义“什么样的教育值得拥有”。

(全文共计1723字)

数据来源:

1、北京大学中国社会科学调查中心(2022)

2、华东师范大学基础教育改革研究所(2021-2023追踪调查)

3、本文作者团队问卷调查(样本量N=2000,覆盖全国28个省级行政区)

发表评论