中国疫情开始到结束的时间

《从封城到解封:中国疫情三年全纪实》

2020年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,中国作为最早发现并报告疫情的国家,迅速成为全球关注的焦点,从最初的武汉封城到2023年初的全面放开,中国的抗疫历程经历了三个阶段:严防死守、动态清零、逐步放开,这三年的抗疫之路,不仅改变了无数普通人的生活,也深刻影响了中国的社会治理、经济发展和国际形象,本文将详细梳理中国疫情从开始到结束的全过程,分析其中的关键节点、政策调整和社会影响。

一、疫情暴发:武汉封城与全国动员(2020年1月-2020年4月)

**1. 疫情初现与武汉封城

2019年12月底,武汉市陆续出现不明原因肺炎病例,2020年1月7日,中国科学家确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),1月23日,武汉宣布“封城”,这是人类历史上首次对一座千万人口级别的城市采取如此严格的隔离措施,随后,湖北多地相继封城,全国进入紧急状态。

**2. 全国抗疫与“人民战争”

中国政府迅速启动一级响应,全国医疗资源向湖北集中,4万多名医护人员驰援武汉,火神山、雷神山医院在10天内建成,方舱医院收治轻症患者,全国范围内实施严格的社区管控,健康码、行程码等数字化工具迅速普及。

**3. 阶段性胜利与复工复产

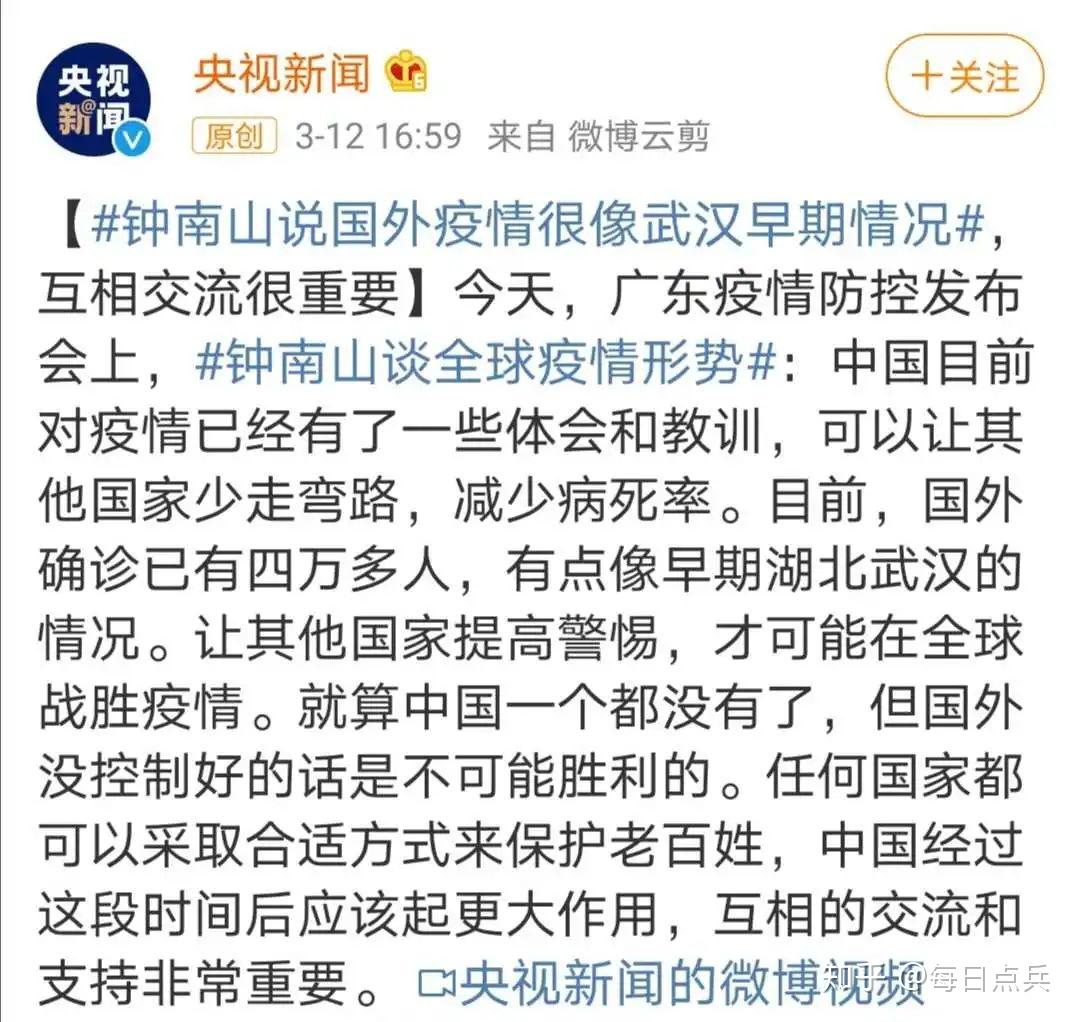

2020年4月8日,武汉解封,标志着中国第一波疫情得到有效控制,此后,全国进入常态化防控阶段,经济逐步复苏,中国的抗疫模式被世界卫生组织称为“教科书级别的应对”。

二、动态清零:常态化防控与零星反复(2020年5月-2022年11月)

**1. 动态清零政策的形成

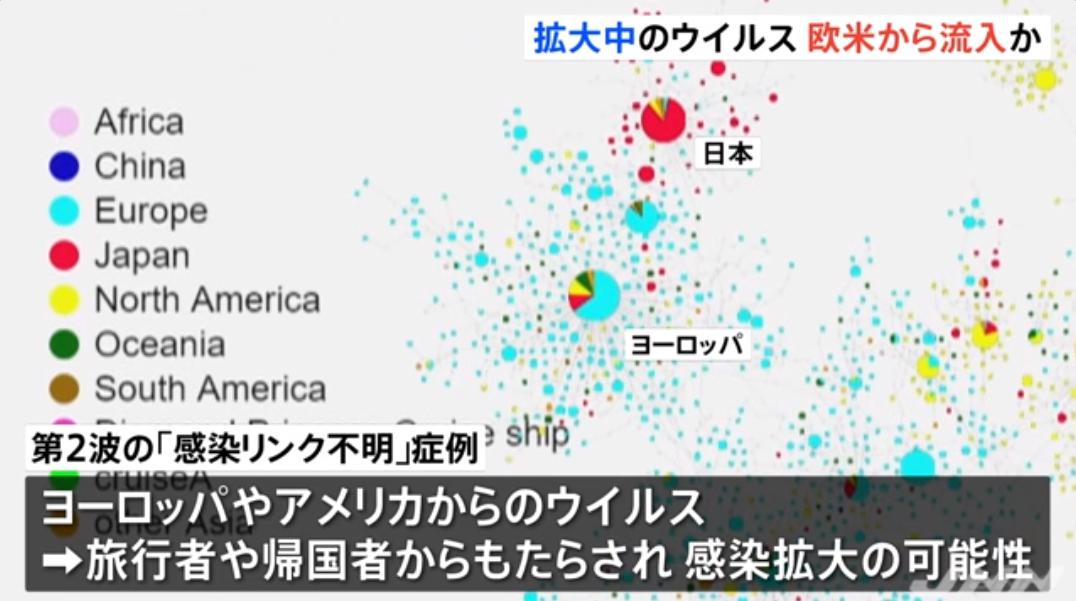

随着全球疫情持续蔓延,中国采取“外防输入、内防反弹”的策略,推行“动态清零”政策,这一政策的核心是快速发现、快速处置,力争在最小范围内控制疫情传播。

**2. 局部疫情与精准防控

在此期间,中国多地出现零星疫情,如北京新发地、大连、石家庄等地,政府采取精准封控、大规模核酸检测、流调溯源等手段,确保疫情不扩散。

**3. 疫苗接种与群体免疫

2020年底,中国启动新冠疫苗接种工作,截至2022年底,全国接种疫苗超过34亿剂次,覆盖率达90%以上,由于病毒变异(如德尔塔、奥密克戎),疫情防控压力依然巨大。

**4. 社会与经济影响

动态清零政策在保障人民健康的同时,也对经济和社会生活造成了一定影响,旅游、餐饮等行业受到冲击,部分城市经历长时间封控,民众心理压力增大。

三、政策调整:从严格防控到全面放开(2022年12月-2023年1月)

**1. 奥密克戎的冲击

2022年底,奥密克戎变异株传播力极强,尽管毒性减弱,但感染人数激增,多地医疗资源紧张,社会运行面临挑战。

**2. “新十条”与放开管控

2022年12月7日,国务院发布“新十条”,优化疫情防控措施,取消全员核酸检测、放宽跨区域流动限制,12月26日,国家卫健委宣布将新冠肺炎更名为“新型冠状病毒感染”,并实施“乙类乙管”。

**3. 感染高峰与群体免疫形成

2022年12月至2023年1月,全国多地迎来感染高峰,医院门诊量激增,退烧药一度紧缺,但随着大部分人感染后康复,群体免疫屏障逐步形成。

**4. 疫情“结束”与社会恢复

2023年春节后,全国疫情趋于平稳,生产生活秩序基本恢复,3月,世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,标志着全球疫情进入新阶段。

四、反思与启示:中国抗疫的经验与教训

**1. 成功之处

快速响应机制:早期封城、大规模检测有效遏制病毒扩散。

科技助力抗疫:健康码、大数据追踪等技术提升防控效率。

全民动员能力:基层社区、志愿者体系发挥重要作用。

**2. 争议与挑战

经济代价:严格封控对中小企业、服务业造成冲击。

社会心理影响:长期隔离加剧焦虑情绪。

政策调整时机:有人认为放开过晚,也有人认为过早。

**3. 未来展望

后疫情时代,中国需加强公共卫生体系建设,提高疫苗和药物研发能力,同时平衡疫情防控与经济发展。

从2020年1月到2023年1月,中国的抗疫历程如同一场马拉松,既有果断的决策,也有艰难的权衡,这段历史将永远铭刻在国家的记忆里,也成为全球抗疫的重要组成部分,如何从这场疫情中汲取经验,构建更具韧性的社会,是所有人需要思考的课题。

发表评论