一线疫情防控人员,被神化的牺牲者与未被看见的普通人

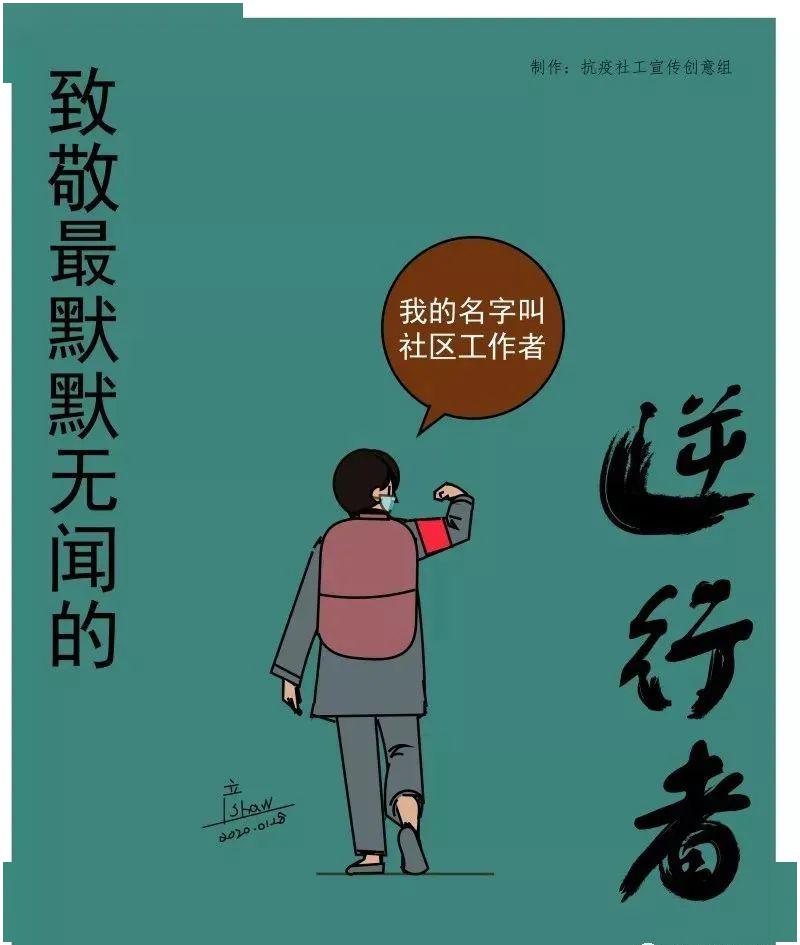

在疫情肆虐的三年里,一线疫情防控人员被塑造成了一组崇高的符号——"最美逆行者"、"白衣天使"、"抗疫英雄",媒体上充斥着他们疲惫却坚定的面孔,他们穿着防护服的身影成为这个时代最鲜明的记忆,在这宏大叙事背后,是一群有血有肉的普通人,他们有着不为人知的恐惧、挣扎与日常,当我们习惯于将一线防疫人员神化为无私奉献的符号时,是否也在某种程度上剥夺了他们作为普通人的权利?这场疫情不仅考验着我们的医疗卫生系统,更折射出社会对特定职业群体的复杂期待与结构性忽视。

一线疫情防控人员的"神圣化"过程有着深刻的社会心理机制,在危机时刻,社会需要英雄叙事来凝聚共识、缓解焦虑,将医护人员等一线工作者塑造为道德典范,既是对他们付出的肯定,也是社会自我安慰的方式——如果我们有如此高尚的保护者,那么安全便有了保障,法国社会学家涂尔干曾指出,社会通过神圣化特定对象来强化集体意识,疫情期间,一线工作者便承担了这一功能,成为社会情感的投射对象,各类媒体上,"护士妈妈放下生病孩子奔赴一线"、"医生父亲去世仍坚守岗位"的报道屡见不鲜,这些故事确实感人,却也构建了一种非常态的职业道德标准。

当我们深入一线防控人员的真实处境,会发现神圣光环下掩盖着诸多结构性困境,据不完全统计,疫情期间全国有超过2000名医护人员感染新冠病毒,数十人因公殉职,高强度的工作成为常态——许多医护人员连续工作12小时以上,为节省防护服不敢喝水、上厕所,武汉某医院护士李婷(化名)在采访中透露:"最累的时候,站着都能睡着,但患者还在不断送来,你必须撑着。"这种身体透支只是冰山一角,更严重的是心理创伤,一项针对武汉抗疫医护的调查显示,34%的人出现焦虑症状,28%有抑郁倾向,12%存在创伤后应激障碍(PTSD),这些数据很少进入公众视野,因为英雄不应该示弱。

神圣化叙事背后隐藏着一个残酷的社会悖论:我们赞美奉献,却吝于提供系统性支持,一线防疫人员的待遇与他们的付出严重不匹配,疫情期间,许多临时聘用的防疫人员没有正规劳动合同,缺乏基本社会保障,某省会城市流调队员王磊(化名)表示:"我们每天工作到凌晨,但工资只有正式职工的一半,疫情结束后可能立刻失业。"这种制度性轻视与口头上的崇高赞美形成刺眼对比,更值得反思的是,当疫情常态化后,社会对一线人员的关注迅速消退,那些曾被称作"英雄"的人,重新变回普通劳动者,他们积累的职业伤害与心理问题少有人问津。

从跨文化视角看,不同社会对一线工作者的态度折射出深层的价值取向,在欧美国家,医护人员罢工争取权益的新闻并不罕见,社会普遍认为合理的劳动权益与职业道德并不矛盾,而在东亚文化圈,受集体主义传统影响,个人牺牲更易被浪漫化,日本311地震后,福岛核电站工作人员被称为"福岛50死士",却很少有人追问为何必须有人冒生命危险,这种文化差异提醒我们:对一线工作者的神圣化,可能掩盖了本应追问的制度缺陷与责任归属问题。

一线防控人员自身对这种神圣化标签的感受复杂而矛盾,北京某三甲医院医生张明(化名)坦言:"听到'白衣天使'的称呼很尴尬,我们只是做了本职工作,不需要被捧上神坛。"更多人希望被看作有专业技能的劳动者,而非道德符号,神圣化带来的不仅是心理压力,还可能转化为道德绑架——当医护人员被塑造成不求回报的圣人,他们争取合理权益的行为反而可能遭受舆论质疑,疫情期间,某地护士要求发放拖欠补贴竟被网友指责"没有奉献精神",这种荒诞现象正是神圣化叙事的恶果。

在后疫情时代,我们该如何重新认识一线防控人员的身份?首先需要将他们"去神圣化",还原为有专业素养也有基本需求的普通人,这意味着不仅要给予象征性荣誉,更要建立长效保障机制——合理的薪酬体系、职业发展通道、心理健康支持,应当将公众感动转化为制度改进的动力,完善突发公共卫生事件中的劳动保护法规,需要建立更平等的对话机制,让一线工作者能自主表达需求,而非被动接受社会投射的角色期待。

一线疫情防控人员不需要被神化,他们需要的是被看见——看见他们的专业付出,也看见他们作为普通人的合理需求;看见他们的英勇时刻,也看见他们的脆弱与局限,一个成熟的社会,不在于能塑造多少英雄,而在于能否让每个人在履行职责时,不必成为英雄,当我们摘下强加给一线工作者的神圣光环,或许才能建立更为真实、可持续的尊重——不是将他们捧上神坛然后遗忘,而是承认他们与我们一样,是有血有肉、会疲惫会恐惧的平凡人,并因此更值得制度性的保障与支持。

疫情终将过去,但对一线防控人员的思考不应停止,他们在这场危机中展现的专业精神与担当确实值得铭记,但最好的纪念方式不是空洞的赞美,而是建设一个更公平、更有韧性的体系,让健康守护者们也能得到应有的守护,毕竟,英雄主义可以应急,唯有制度才能持久,当我们下次面对危机时,或许应该少一些对个人牺牲的浪漫化,多一些对系统性保障的追问——这才是对一线工作者真正的尊重。

发表评论