隔离时期的家庭变形记,当四堵墙成为整个世界

2020年初春,一种未知病毒悄然改变了全球数十亿人的生活轨迹,当"居家隔离"从陌生词汇变成日常现实,我们的家庭空间突然被赋予了前所未有的多重意义——它同时是办公室、教室、健身房、餐厅,甚至心理咨询室,法国哲学家加缪在《鼠疫》中写道:"在巨大的灾难面前,未来已经成为那永远无法到达的彼岸,虚构的明天。"疫情期间,这种对未来的不确定感让家庭成为了人类最后的避风港,也成为了映照亲情本质的一面魔镜,当外部世界变得危险而不可预测时,四堵墙内的微观宇宙却上演着一幕幕令人啼笑皆非又发人深省的"家庭变形记"。

疫情期间最显著的变化莫过于家庭空间的职能重构,北京朝阳区的一个普通三居室公寓里,张先生一家经历了典型的空间革命,客厅一角变成了张先生的"家庭办公室",餐桌上架起了女儿的在线学习设备,主卧的阳台被改造成妻子的瑜伽区,这种空间的多重利用创造了新型的家庭摩擦——视频会议中传来厨房炒菜的声音,数学网课被快递按门铃打断,瑜伽垫总是不知不觉被堆上待叠的衣物,美国空间社会学家雪伦·佐金指出:"当家庭被迫承担起社会的全部功能时,空间的争夺实际上是对生活控制权的争夺。"在无数家庭中,这种空间争夺战以各种形式上演:有人把衣橱改造成临时办公室,有人在浴室寻求片刻宁静,更多人则学会了在嘈杂中创造属于自己的专注时刻,这种被迫的空间创新意外地让我们重新思考:我们究竟需要多大的物理空间来满足生活的基本需求?

疫情期间的时间感知也发生了集体性扭曲,在上海为期两个月的封控期间,程序员李女士发现:"没有通勤时间后,日子变成了一模一样的复制粘贴。"工作与休息的界限模糊了,周末失去了往日的意义,节日也变得平淡无奇,这种时间的扁平化带来两种极端反应:一些人陷入拖延和倦怠的泥沼,而另一些人则发展出严格到分钟的时间表来维持秩序感,南京大学社会学系的一项研究发现,疫情期间坚持固定作息的家庭成员心理健康状况明显优于生活节奏紊乱者,这种对时间的重新掌控不仅是对抗混乱的防御机制,更是一种在不确定中重建确定性的努力,当外部世界的时间标记(如工作日、节假日)失效时,家庭内部创造的新仪式(如每周五晚上的家庭电影时间)成为了维系正常感的重要锚点。

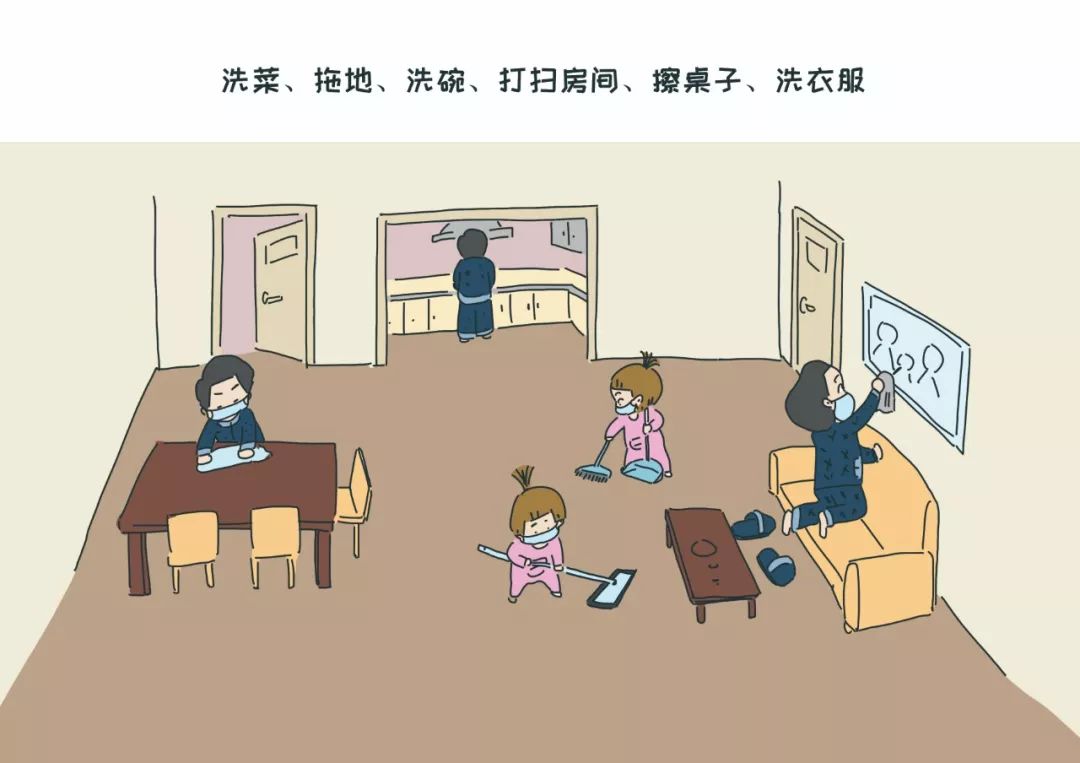

疫情期间最深刻的变革发生在家庭角色与分工领域,传统性别角色在压力下既被强化又被挑战——当托儿所和学校关闭,女性往往被迫承担更多育儿责任;当家政服务中断,男性不得不更多地参与家务,这种被迫的角色调整带来了痛苦却也孕育着进步,广州的一对双职工夫妻在采访中坦言:"疫情前我以为我们很平等,直到必须24小时一起照顾孩子和处理工作时,才发现家务分工中存在那么多隐形不平等。"全球劳工组织数据显示,疫情期间女性无偿劳动时间平均增加了30%,这种不平等激起了许多家庭的重新谈判,在最好的情况下,疫情成为了打破固化家庭角色的催化剂,让更多男性真正体会到育儿和家务的劳动强度,也让更多家庭开始反思传统分工模式的合理性。

疫情期间,技术成为了维系家庭关系的双刃剑,一面是祖父母通过微信视频第一次"进入"孙辈的日常生活,相隔千里的家人通过云端聚餐保持联系;另一面是同处一室的家人各自盯着自己的屏幕,物理距离的接近反而凸显了心理距离,杭州某初中生描述了一种新型家庭相处模式:"我和爸妈在同一个房间,他们在刷抖音,我在打游戏,我们三个在微信群里发表情包交流。"这种"同在的孤独"提出了一个尖锐问题:技术究竟是在连接我们,还是在为我们提供逃避真实互动的借口?当疫情迫使家人共处的时间达到前所未有的长度时,许多家庭才发现他们已经失去了不使用媒介进行深度交流的能力。

在极端压力下,家庭关系经历了前所未有的考验与重塑,心理学上的"应激反应理论"在无数家庭中得到验证——有些关系在压力下崩溃,有些则变得更加坚韧,成都一家心理咨询机构的数据显示,疫情期间家庭冲突咨询增加了47%,但同时也观察到"经过专业调解后和解率显著高于平常时期",这揭示了一个悖论:危机既能放大裂痕,也能提供修复关系的契机,那些成功度过疫情考验的家庭往往发展出了更有效的冲突解决机制、更强的共情能力和更具弹性的相处模式,正如一位经历了上海封控的女士所言:"当你和某人一起被关在50平米的房子里60天还能不互相憎恨,你大概能和他/她度过任何难关。"

随着全球逐渐进入后疫情时代,这些被迫发生的家庭变革留下了什么遗产?混合办公模式让更多父亲有机会参与育儿,这是否会带来更平等的家庭分工?重新发现的家务劳动价值是否会改变我们对"工作"的定义?在危机中建立的家庭仪式是否会持续?意大利社会学家吉亚尼·瓦蒂莫认为:"真正的变革从来不会在舒适中发生。"疫情期间的家庭生活实验,强迫我们重新思考空间利用、时间管理、角色分配和技术使用的每一个方面,也许最大的启示在于:家庭不是静态的存在,而是需要根据环境变化不断调整的生命有机体,当四堵墙成为整个世界时,我们才真正看清家庭既是避风港也是战场,既是舒适区也是成长地——而正是这种双重性,让疫情期间的家庭生活成为了一面照见人性本质的明镜。

疫情终将过去,但它留给家庭关系的印记可能比我们想象的更为持久,那些在隔离期间学会的相处之道、发展出的新默契、重新发现的情感联结,或许会成为后疫情时代家庭生活的隐形指南,当世界重新开放,我们带着从这场全球性家庭实验中获得的洞见回归社会时,改变的不仅是工作方式和消费习惯,或许还有对"家"这个最基本社会单元的全新理解,在四堵墙内经历的这场"变形记",最终可能改变的是我们对亲密关系、共同生活和相互依赖的根本看法。

发表评论