病毒的面具,揭开疫情背后的微观世界

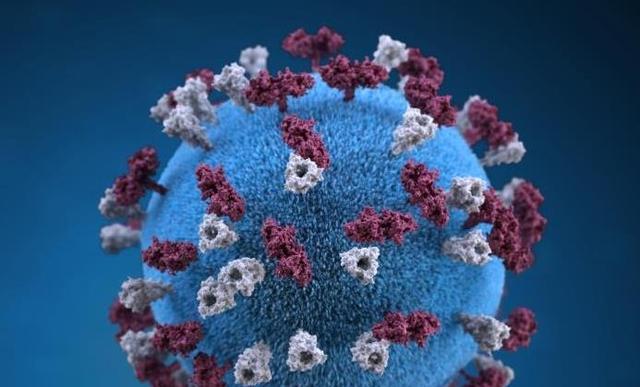

自2019年底以来,一场突如其来的疫情席卷全球,彻底改变了人类的生活方式,这场疫情的罪魁祸首是一种名为SARS-CoV-2的病毒,它引发的疾病被世界卫生组织(WHO)命名为COVID-19(Coronavirus Disease 2019),病毒并非仅此一种,历史上曾多次出现大规模传染病,如1918年的西班牙流感(H1N1)、2003年的SARS(SARS-CoV)、2009年的H1N1猪流感等,究竟是什么病毒导致了这场疫情?它与其他病毒有何不同?我们又该如何理解它的本质? 本文将深入探讨疫情的病毒是什么病毒,从病毒的分类、结构、传播方式,到其变异特性及对人类的影响,帮助读者更全面地认识这一微观世界的“隐形杀手”。 一、什么是病毒? 病毒是一种介于生命与非生命之间的微小病原体,它无法独立生存,必须依赖宿主细胞进行复制,病毒的基本结构包括: 1、遗传物质(DNA或RNA):病毒的遗传信息可以是单链或双链的DNA或RNA,SARS-CoV-2属于单股正链RNA病毒,这意味着它的RNA可以直接作为模板合成蛋白质。 2、蛋白质外壳(衣壳):包裹遗传物质,保护病毒免受外界环境影响。 3、包膜(部分病毒有):某些病毒(如新冠病毒)表面有一层脂质包膜,上面镶嵌着刺突蛋白(Spike Protein),帮助病毒进入宿主细胞。 病毒的分类主要依据其遗传物质、形态和复制方式,新冠病毒属于冠状病毒科(Coronaviridae),因其表面蛋白在电子显微镜下呈现冠状突起而得名。 二、新冠病毒(SARS-CoV-2)的特性 2019年12月,中国武汉报告了多例不明原因的肺炎病例,2020年1月,科学家确认病原体为一种新型β属冠状病毒,与2003年的SARS病毒(SARS-CoV)和2012年的MERS病毒(MERS-CoV)同属一个家族。 研究表明,SARS-CoV-2可能起源于蝙蝠,并通过某种中间宿主(如穿山甲)传播给人类,尽管病毒的自然宿主尚未完全确定,但基因测序显示它与蝙蝠冠状病毒RaTG13的相似度高达96%。 新冠病毒主要通过飞沫传播(咳嗽、打喷嚏)、气溶胶传播(密闭空间长时间暴露)和接触传播(触摸被病毒污染的物体后触摸口鼻眼)。粪口传播和母婴垂直传播也有少量报道。 新冠病毒利用其表面的刺突蛋白(S蛋白)与人体细胞的ACE2受体结合,进入细胞并劫持其复制系统,大量繁殖,感染后,病毒可攻击呼吸道、心血管、神经系统等多个器官,导致肺炎、血栓、嗅觉丧失等症状。 三、病毒的变异:为何疫情难以终结? 病毒在复制过程中容易发生突变,尤其是RNA病毒(如新冠病毒)的突变率较高,自疫情暴发以来,SARS-CoV-2已出现多个变异株,包括: 1、Alpha(B.1.1.7):2020年底在英国发现,传染性增强。 2、Beta(B.1.351):南非发现,可能降低疫苗效力。 3、Delta(B.1.617.2):印度发现,传播速度极快,成为2021年全球主导毒株。 4、Omicron(B.1.1.529):2021年底在南非发现,具有极强的免疫逃逸能力,导致全球感染激增。 变异株的出现使得疫情防控更加复杂,疫苗和抗体药物的效果可能受到影响,科学家通过基因组监测和疫苗更新来应对病毒变异,但病毒的进化仍在继续。 四、病毒与人类的博弈:从历史到未来 1918年西班牙流感(H1N1):感染5亿人,死亡约5000万。 2003年SARS(SARS-CoV):全球8096例确诊,774人死亡。 2009年H1N1猪流感:全球约28万人死亡。 与这些病毒相比,新冠病毒的致死率较低(约1-3%),但由于其极强的传播性,全球死亡人数已超过600万(截至2022年数据)。 疫苗研发:mRNA疫苗(辉瑞、莫德纳)、灭活疫苗(科兴、国药)等迅速问世。 抗病毒药物:如Paxlovid(奈玛特韦/利托那韦)、Molnupiravir等。 公共卫生措施:戴口罩、社交距离、核酸检测、隔离政策等。 病毒是否会长期存在? 许多专家认为,新冠病毒可能像流感一样成为地方性流行病,需要定期接种疫苗。 如何预防下一次大流行? 加强全球监测、野生动物交易管控、疫苗研发技术储备是关键。 五、病毒是人类的一面镜子 病毒不仅是生物学上的存在,更是人类社会的试金石,它暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,也展现了科学的力量,从最初的恐慌到如今的常态化防控,人类在与病毒的博弈中不断学习、适应。 疫情的病毒是什么病毒? 它不仅仅是一种微观生物,更是对人类文明的一次考验,我们仍需保持警惕,用科学和智慧应对这场看不见的战争。 (全文约1800字)**1. 起源与发现

**2. 传播方式

**3. 致病机制

**1. 历史上的大流行病

**2. 人类如何应对?

**3. 未来挑战

发表评论