上海疫情爆发始末,从零星病例到全城防控的转折点

2022年初,上海这座国际化大都市经历了一场前所未有的公共卫生挑战,作为中国最重要的经济中心之一,上海的疫情发展牵动着全国乃至全球的目光,从最初的零星病例,到后来的大规模爆发,再到最终的有效控制,这一过程不仅考验了城市的治理能力,也引发了关于疫情防控策略的广泛讨论,本文将回顾上海疫情爆发的关键时间节点,分析其背后的原因,并探讨其对城市管理、社会经济及公众心理的影响。 一、疫情初期:零星病例的出现(2021年底-2022年2月) 上海在2020年武汉疫情之后,一直保持着较为稳定的疫情防控态势,2021年底至2022年初,随着奥密克戎变异株在全球的快速传播,上海也开始出现零星输入性病例。 2022年1月,上海报告了首例奥密克戎感染病例,患者为境外输入,由于上海是中国最大的国际航空枢纽之一,境外输入风险始终较高,尽管如此,当时的防控措施仍然较为精准,主要通过“14+7”隔离政策(14天集中隔离+7天居家健康监测)来阻断传播链。 2月底至3月初,情况开始发生变化,3月1日,上海新增本土确诊病例1例,无症状感染者3例,标志着疫情开始出现社区传播迹象,此后,感染人数逐渐上升,但初期并未引起广泛关注,部分市民甚至认为这只是“小规模反弹”,不会对城市运行造成太大影响。 二、疫情加速蔓延:3月中下旬的转折点 3月中旬,上海疫情进入加速阶段,3月10日,单日新增本土确诊病例和无症状感染者突破两位数;3月15日,这一数字飙升至三位数,病毒传播链已不再局限于个别社区,而是呈现出多点散发的态势。 关键事件: 1、华亭宾馆事件(3月11日):上海华亭宾馆作为入境隔离酒店,因通风系统问题导致病毒在工作人员和隔离人员之间传播,并外溢至社区,这一事件被认为是疫情加速扩散的重要因素之一。 2、学校聚集性感染(3月中旬):多所中小学和高校出现病例,部分学校停课,家长和学生的感染风险上升。 3、无症状感染者比例高:奥密克戎的隐匿性强,大量无症状感染者未被及时发现,导致病毒在社区内持续传播。 面对快速增长的感染人数,上海市政府开始调整防控策略,3月28日,上海宣布以黄浦江为界,分两批实施“全域静态管理”,即“封控管理”,这一决策标志着上海疫情防控进入新阶段。 三、封控与挑战:4月的艰难时刻 4月是上海疫情最严峻的时期,单日新增感染者最高超过2万例(4月13日),医疗资源、物资供应、物流体系均面临巨大压力。 - 方舱医院紧急建设:国家会展中心(四叶草)、新国际博览中心等大型场馆被改造成方舱医院,收治轻症和无症状感染者。 - 医护人员支援:全国多地派出医疗队驰援上海,协助核酸筛查和患者救治。 - 封控初期,部分市民反映买菜难、配送慢,社区团购成为主要物资获取渠道。 - 政府加强保供措施,组织外地蔬菜、肉类等物资进入上海,并优化配送体系。 - 长时间的封控导致部分市民出现焦虑情绪,尤其是独居老人、慢性病患者等特殊群体面临就医困难。 - 网络舆论对防控措施的讨论激烈,既有支持严格封控的声音,也有呼吁更精准防控的诉求。 四、逐步解封与常态化防控(5月-6月) 5月中旬,随着感染人数下降,上海开始分阶段推进复工复产,5月16日,首批重点企业恢复生产;6月1日,上海宣布全面恢复正常生产生活秩序。 解封并不意味着疫情彻底结束,此后,上海仍面临零星散发疫情,但防控策略更加精准,强调“早发现、快处置”,避免再次出现大规模封控。 五、疫情爆发的深层原因分析 1、病毒特性变化:奥密克戎变异株传播速度极快,潜伏期短,无症状感染者比例高,增加了防控难度。 2、城市人口密集:上海常住人口超过2500万,高密度居住和频繁的人员流动加速了病毒传播。 3、初期防控策略的局限性:在疫情早期,精准防控(如“奶茶店式封控”)对奥密克戎的效果有限,导致病毒隐匿传播。 4、国际输入压力:作为国际航运中心,上海的境外输入风险始终较高,隔离酒店管理漏洞成为疫情扩散的突破口。 六、疫情对上海的影响 1、经济冲击:2022年第二季度,上海GDP出现负增长,餐饮、零售、旅游等行业受损严重。 2、社会治理考验:疫情暴露了超大城市在应急管理、物资调配、医疗保障等方面的短板。 3、公众心理变化:部分市民对长期封控产生疲劳感,对未来的疫情防控政策持更审慎态度。 七、经验与反思 上海疫情爆发是一次复杂的公共卫生事件,既展现了城市应对危机的韧性,也揭示了现代化大都市在疫情防控中的挑战,未来的防疫策略需要在“精准”与“严格”之间找到平衡,同时加强医疗资源储备、优化应急管理体系,以应对可能的新发疫情。 这场疫情不仅改变了上海的城市运行模式,也深刻影响了市民的生活方式和社会心态,它的教训与经验,将成为中国乃至全球疫情防控的重要参考。

**1. 医疗资源紧张

**2. 生活物资短缺

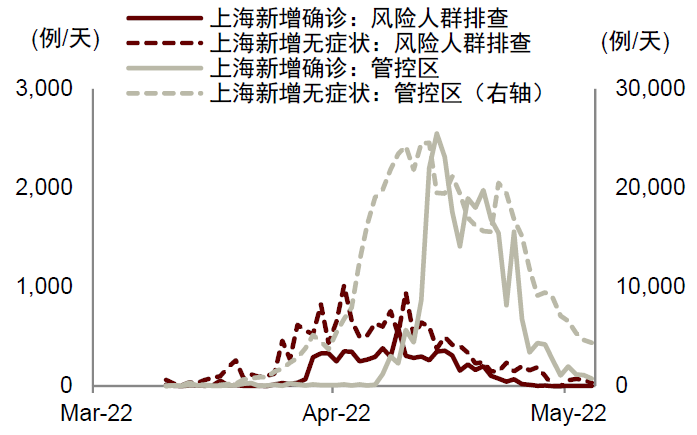

**3. 社会情绪波动

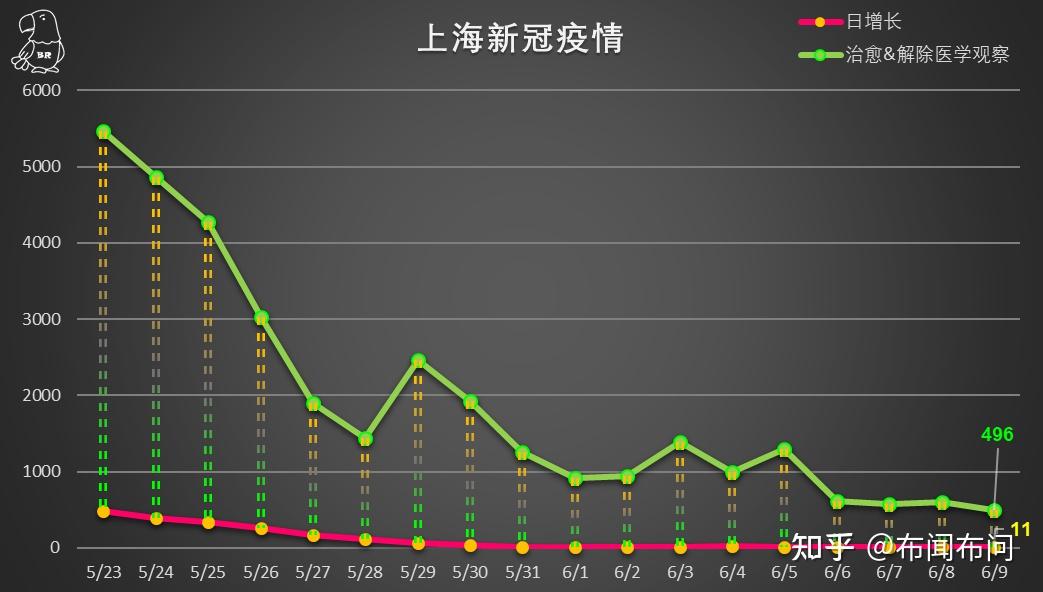

发表评论