疫情结束是多少年?——从全球大流行到后疫情时代的思考

2020年初,新冠病毒(COVID-19)的爆发彻底改变了全球的生活节奏,从最初的恐慌到逐渐适应,再到如今的常态化防控,疫情已经成为我们生活中不可忽视的一部分,随着疫苗接种的普及和病毒变异的不断出现,一个问题始终萦绕在人们心头:疫情究竟何时才能真正结束?疫情结束是多少年?这个问题不仅关乎全球公共卫生,更涉及经济、社会、心理等多个层面的深远影响。

一、疫情结束的定义:从科学到社会

要回答“疫情结束是多少年”,首先需要明确“疫情结束”的定义,从科学角度来看,疫情的结束通常意味着病毒的传播被有效控制,感染率和死亡率降至极低水平,甚至病毒被彻底消灭,从社会角度来看,疫情的结束可能更多地意味着人们的生活恢复正常,经济活动复苏,社会秩序重回正轨。

历史上,人类曾经历过多次大规模传染病疫情,如1918年的西班牙流感、2003年的SARS疫情等,这些疫情的结束并非一蹴而就,而是经历了漫长的过程,以西班牙流感为例,虽然疫情在1920年左右逐渐消退,但其影响持续了数十年,疫情的结束并非一个明确的时间点,而是一个渐进的过程。

二、全球抗疫的现状:挑战与希望并存

截至2023年,全球范围内的抗疫工作已经取得了显著进展,疫苗的研发和接种为控制疫情提供了强有力的工具,病毒的变异、疫苗分配不均、部分国家防控措施不力等问题依然存在,使得疫情的结束充满了不确定性。

1、疫苗的普及与挑战

疫苗是控制疫情的关键,截至2023年,全球已有数十亿人接种了新冠疫苗,显著降低了重症和死亡率,疫苗的分配不均问题依然突出,发达国家疫苗供应充足,而许多发展中国家却面临疫苗短缺的困境,这种不平衡不仅延缓了全球疫情的结束,还可能加剧全球不平等。

2、病毒变异的威胁

新冠病毒的变异是另一个重大挑战,从Alpha到Delta,再到Omicron,病毒的每一次变异都可能导致传播力、致病性或免疫逃逸能力的改变,尽管现有疫苗对大多数变异株仍有效,但未来是否会出现更具威胁的变异株仍是未知数。

3、防控措施的常态化

随着疫情的持续,许多国家已经将防控措施常态化,口罩、社交距离、核酸检测等成为日常生活的一部分,这种常态化防控虽然有效降低了感染风险,但也对人们的生活和心理产生了深远影响。

三、疫情结束的时间线:从短期到长期

关于疫情结束的时间,专家们的观点并不一致,以下从短期、中期和长期三个角度进行分析。

1、短期(1-2年):局部控制与阶段性胜利

在短期内,疫情的结束可能表现为局部地区的控制,某些国家通过高效的疫苗接种和防控措施,可能率先实现疫情的“清零”或低水平传播,全球范围内的疫情结束仍需时间,特别是在疫苗覆盖率较低的地区。

2、中期(3-5年):全球范围内的基本控制

从中期来看,随着疫苗的进一步普及和抗病毒药物的研发,全球范围内的疫情可能得到基本控制,感染率和死亡率将显著下降,经济活动和社会生活逐步恢复,病毒的变异和局部爆发仍可能成为常态。

3、长期(5年以上):与病毒共存的“新常态”

从长期来看,新冠病毒可能像流感一样,成为人类生活中的一种常见病毒,通过持续的疫苗接种和防控措施,人类将与病毒达成某种平衡,疫情的“结束”将不再意味着病毒的消失,而是人类学会了如何与之共存。

四、疫情结束的影响:从经济到心理

疫情的结束不仅是一个公共卫生问题,更是一个涉及经济、社会和心理的复杂议题。

1、经济复苏与结构调整

疫情的结束将推动全球经济的复苏,旅游、餐饮、零售等行业将迎来反弹,数字经济、远程办公等新兴业态也将继续发展,疫情带来的结构性变化,如供应链重组、劳动力市场变革等,将对全球经济产生深远影响。

2、社会心理的重建

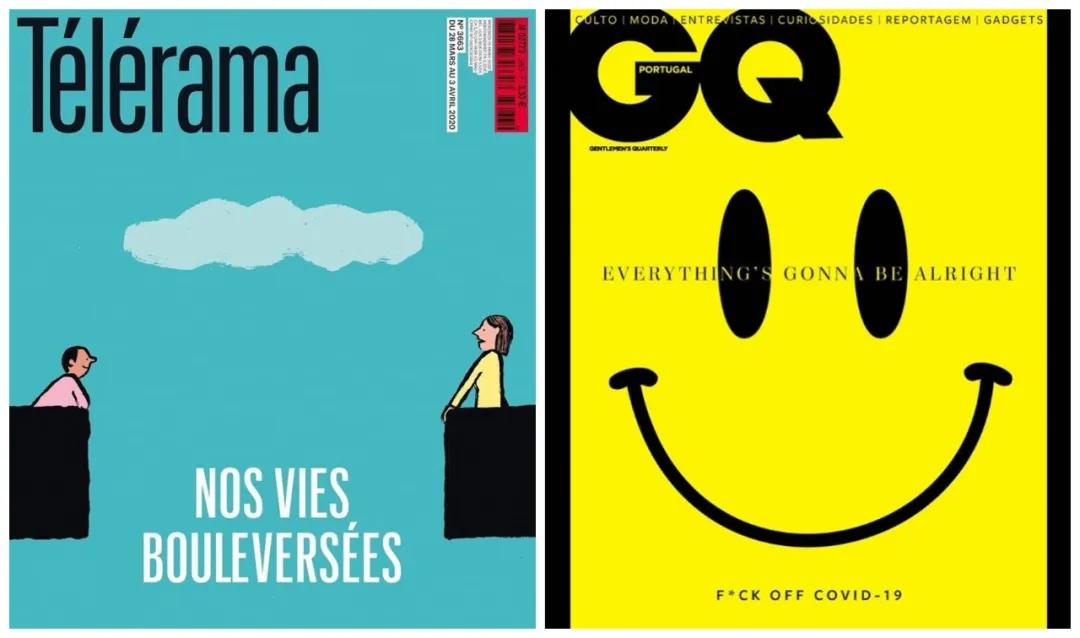

疫情对人们的心理健康造成了巨大冲击,孤独、焦虑、抑郁等情绪在疫情期间普遍存在,疫情的结束将为社会心理的重建提供契机,但也需要长期的心理支持和干预。

3、全球合作与治理的反思

疫情暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,疫情的结束将促使各国反思全球合作与治理的重要性,加强国际卫生合作、完善全球公共卫生体系将成为后疫情时代的重要议题。

疫情结束是多少年?这个问题或许没有明确的答案,但可以肯定的是,疫情的结束将是一个渐进的过程,需要全球的共同努力,在这个过程中,我们不仅要关注病毒的传播与控制,更要思考如何构建一个更加健康、公平、可持续的世界。

疫情的结束并不意味着我们可以回到过去,而是提醒我们珍惜当下,展望未来,无论是科学技术的进步,还是社会制度的完善,亦或是人类心理的调适,都将成为后疫情时代的重要课题,让我们携手共进,迎接疫情结束的那一天,迎接一个更加美好的未来。

发表评论